Bさん

Bさん「PTケイさん…もう限界です。夜、布団に入るのが怖くて…。全然寝付けないし、寝てもすぐに目が覚めてしまうんです。

日中は頭が働かなくて、仕事でもミスばかり…。病院に行けば、すぐに眠れるお薬、もらえますかね…?」

「そのお気持ち、痛いほどわかります。眠れない夜のつらさ、そして『とにかくこの苦しみから解放されたい』と願う気持ち…私自身もうつ病や難病の経験があるので、心から共感します。

勇気を出して、受診を考えていらっしゃるのですね。素晴らしい一歩です」

「はい。でも、正直不安で…。先生にうまく話せるかどうかも…」

「大丈夫ですよ。その不安を解消するために、一つだけ知っておいてほしいことがあるんです。

もし、受診したときに医師がすぐに『はい、お薬です』と処方しなかったとしても、どうか落胆しないでくださいね」

「えっ、そうなんですか?てっきり、薬をもらうために行くものだと…」

「もちろん、お薬も大切な治療の一つです。

でも、その前に、腕の良い医師ほど、まるで名探偵のように、あなたの不眠の『本当の原因』、つまり“真犯人”を突き止めようとするんですよ。

その『捜査』のプロセス、つまり医師の頭の中にある『診断の地図』を、私たち患者側が知っておくことが、実は快眠への一番の近道なんです」

「医師の考えていることが、わかるんですか?」

「はい!この記事では、その『診断の地図』を特別に大公開します。

これを読めば、あなたはもう、ただ『眠れないんです』と訴えるだけの患者ではありません。

医師の質問の意図を理解し、自分の状態を的確に伝え、共に問題解決を目指す力強い“パートナー”になれるはずです。

さあ、一緒にその地図を紐解いて、あなたの穏やかな夜を取り戻すための作戦会議を始めましょう!」

この記事を1分で理解する

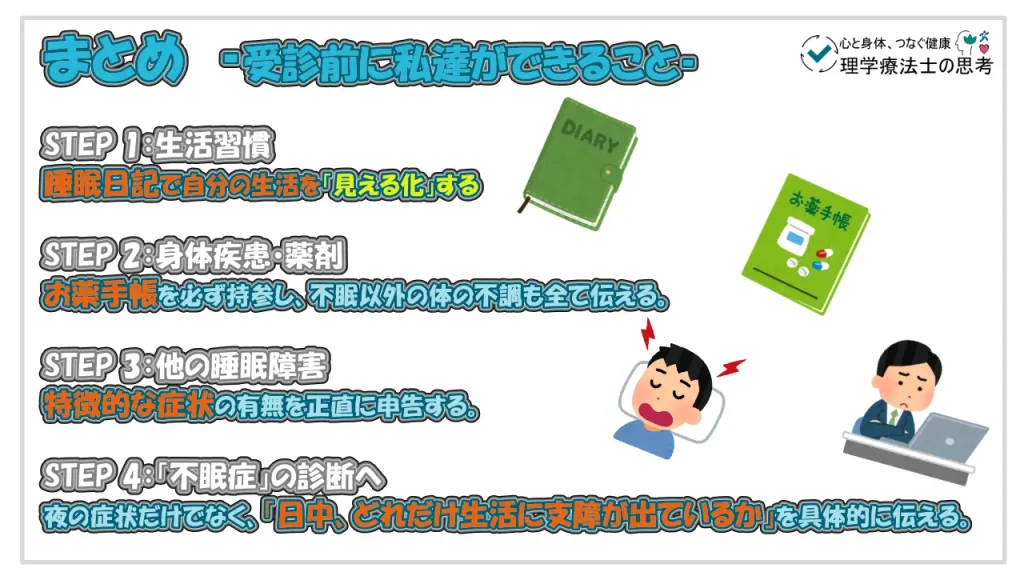

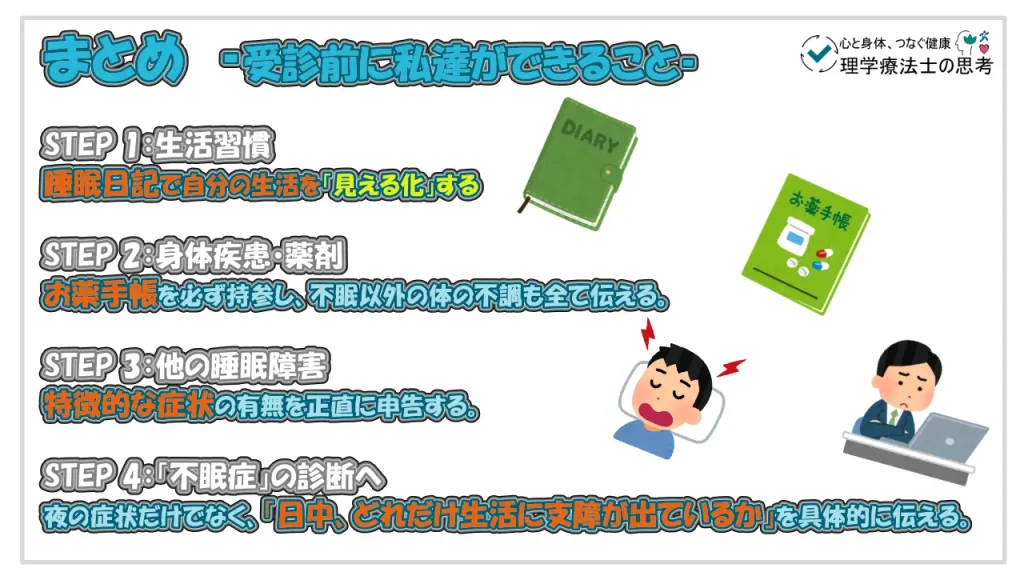

- 「眠れない」と訴えても、医師はすぐに「不眠症」と診断するわけではありません。

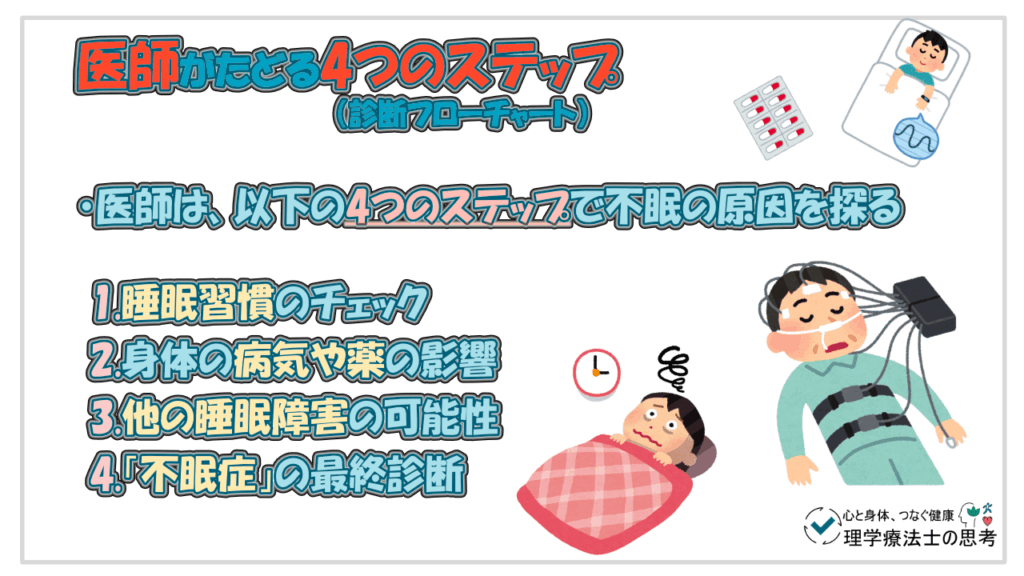

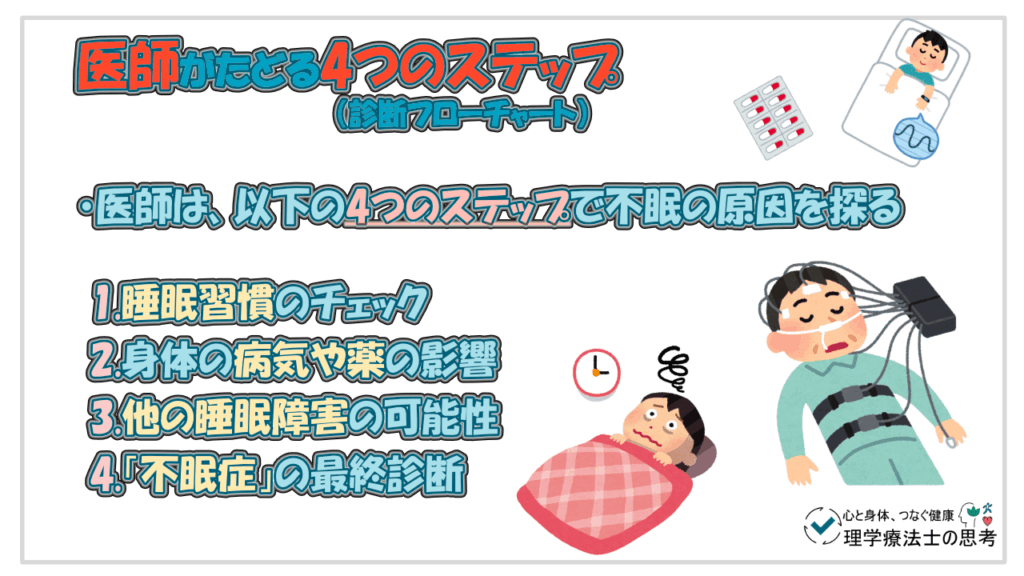

- 医師は、まず①睡眠習慣、②身体の病気や薬の影響、③他の睡眠障害の可能性を順番にチェックします。

- これらの原因がすべて否定され、かつ日中の生活に支障が出ている場合に、初めて「不眠症」と診断されます。

- 患者側は、受診前に「睡眠日記」や「お薬手帳」を準備し、日中のつらさを具体的に伝えることが、適切な診断への鍵となります。

- この記事を読めば、医師の質問の意図がわかり、診察がスムーズに進みます。

研究紹介

今回の記事を作成するにあたり、医師がどのように不眠を診断していくかの「思考の羅針盤」となる、非常に重要な論文を参考にしています。

2020年 日本 スズキ マサヒロ氏は、日常診療における不眠の鑑別診断とその進め方についての総説を行いました。

その結果、不眠の訴えに対しては、まず睡眠習慣の確認、身体疾患、内服薬のチェックを行い、次に閉塞性睡眠時無呼吸やむずむず脚症候群などの他の睡眠障害を除外し、日中の機能障害を伴う場合に不眠症と診断するという段階的なアプローチを推奨していると報告しました。

この「医師向けの解説書」を、私たち患者の視点から紐解き、明日からの行動に変えていきましょう。

【論文解説】あなたの不眠、原因はどこに?医師がたどる4つのステップ

医師が「眠れない」という訴えを聞いたとき、頭の中ではあるフローチャート、つまり診断への道筋が描かれています。それは、原因となりうる可能性を一つずつ、丁寧につぶしていく作業です。この4つのステップを知ることで、診察の流れが手に取るようにわかるようになります。

【医師の思考フロー】

それでは、各ステップで医師が何を確認し、私たちは何を準備すればよいのか、具体的に見ていきましょう。

4つのステップ:医師と患者の視点からポイント解説

基本中の基本!「睡眠習慣」の徹底チェック

医師が最初に行うのは、あなたの生活習慣、特に睡眠にまつわる行動(睡眠衛生)の聞き取りです。なぜなら、不眠の原因が、日々の何気ない習慣に隠れていることが非常に多いからです。

医師がチェックするポイント

- 就寝・起床時間: 毎日バラバラではないか?休日に過度な寝だめをしていないか?

- 寝床にいる時間: 「やることがないから早く寝る」など、必要以上に長くベッドで過ごしていないか?

- 昼寝: 15時以降に30分以上の長い昼寝をしていないか?(夜の眠気を奪う最大の原因の一つです)

- 嗜好品: 寝る前のカフェイン、喫煙、そして「寝酒」はしていないか?(アルコールは寝つきを良くしますが、睡眠の質を著しく下げ、夜中に目覚める原因になります)

- 就寝前の行動: スマートフォンやPCのブルーライトを浴びていないか?熱すぎるお風呂や激しい運動をしていないか?

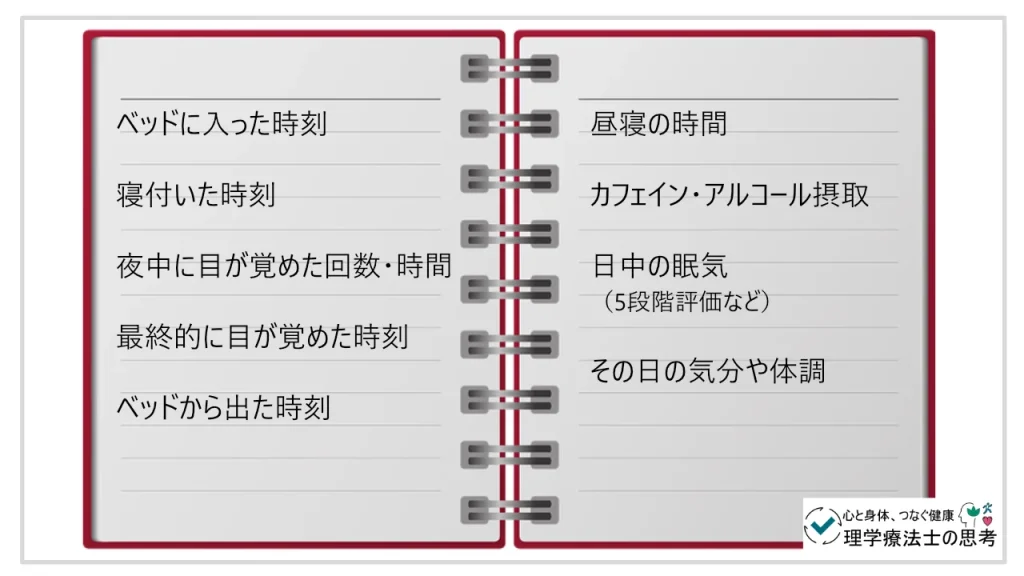

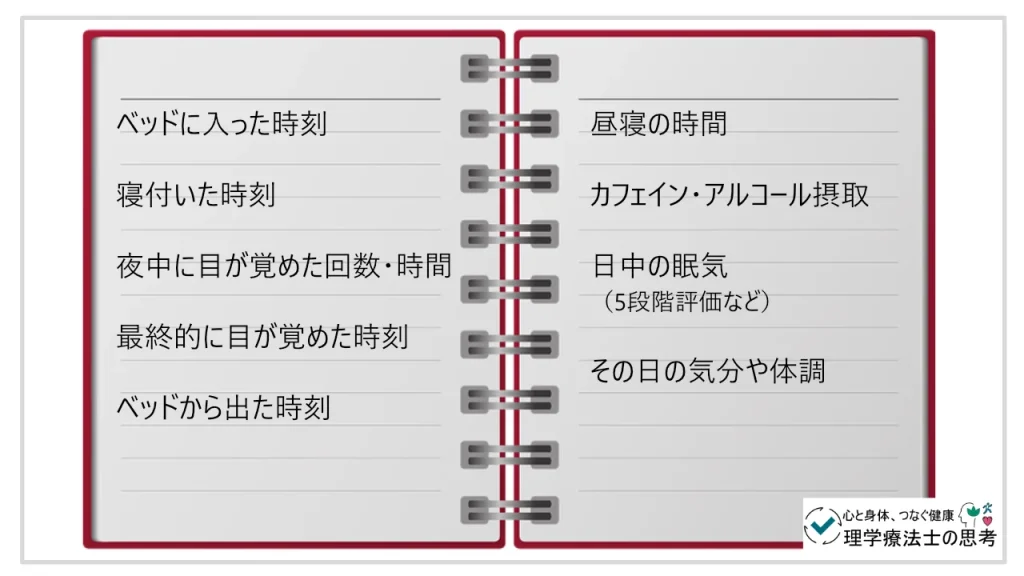

【患者ができること】最強の武器、「睡眠日記」を準備しよう!

これらの質問に、あなたは即答できますか?多くの方が「えーっと…」と言葉に詰まってしまうでしょう。

そこでおすすめしたいのが、受診前に「睡眠日記」をつけることです。これは、自分の睡眠や生活習慣を客観的に記録するもので、医師にとってはダイヤモンドの原石のような貴重な情報源となります。

最低1週間、できれば2週間記録してから受診すると、診察の質が劇的に向上します。

以下に例を示しますね!

【インタラクティブアプリ】あなたの睡眠の質を簡単チェック!

まずは客観的な数値で、ご自身の睡眠の質を把握してみましょう。

「睡眠効率」は、寝床にいた時間のうち、実際に眠っていた時間の割合を示す指標で、85%以上が健康的とされています。

睡眠効率チェック

ベッドで過ごした合計時間と、実際に眠った合計時間を入力してください。(例:8時間30分 → 8.5)

※実際に寝ている時間などは、わかりにくいかもしれませんがとりあえずこのくらいかなという数値で入れてみてください。もう少し詳しく知りたい方は、スマートウォッチや活動量計などを活用して見ると良いと思います。

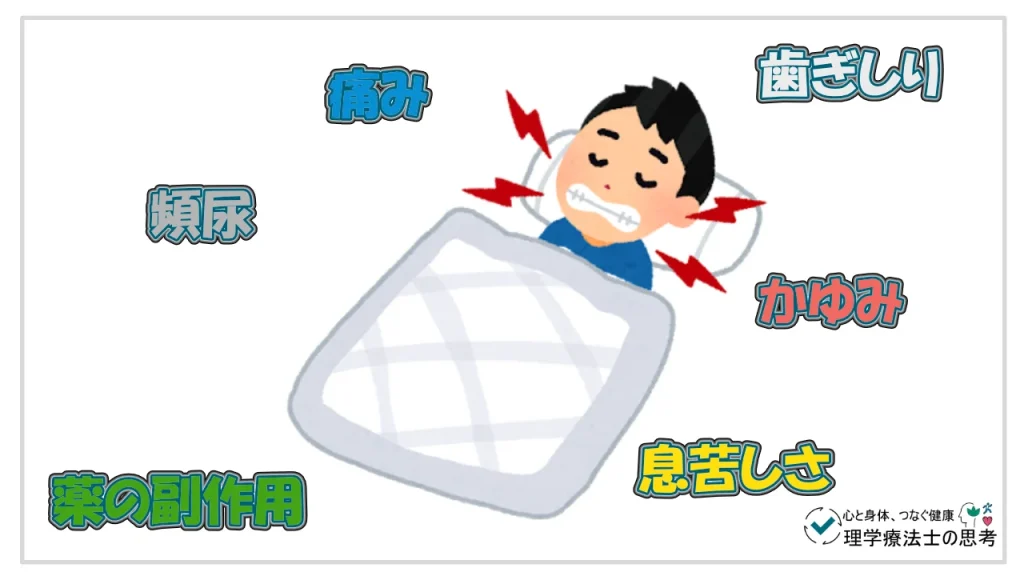

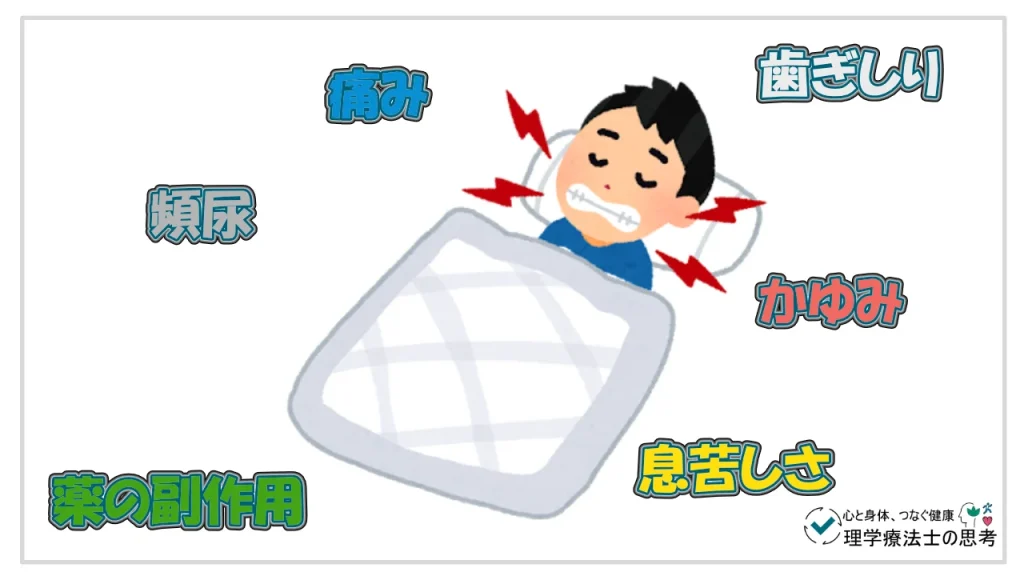

不眠の陰に病気あり?「身体疾患」と「薬」の影響

生活習慣を改善しても眠れない場合、医師の思考は次のステップへ進みます。それは、「不眠の原因が、体のどこかの不調や、服用中の薬の副作用ではないか?」という視点です。

医師がチェックするポイント

- 痛み・かゆみ: 関節リウマチなどの関節痛、アトピー性皮膚炎などの強いかゆみは、眠りを直接妨げます。

- 咳・息苦しさ: 喘息や心不全は、横になると症状が悪化しやすく、夜中に目覚める原因になります。

- 頻尿: 夜間頻尿で何度もトイレに起きると、睡眠は分断されます。

- 服用中の薬: ステロイド、インターフェロン、一部の降圧薬、パーキンソン病の薬など、副作用で不眠をきたす薬剤は数多く存在します。

【患者ができること】「お薬手帳」持参は絶対!体の不調はすべて話す

このステップで私たちがすべきことは、シンプルかつ極めて重要です。

- お薬手帳を必ず持参する: 自分が服用している薬の名前や量を正確に覚えていなくても、お薬手帳があれば一目瞭然です。これは診察における必須アイテムだと考えてください。

- 不眠以外の症状もすべて伝える: 「眠れないことと関係ないかも…」と思わずに、「最近、膝が痛くて」「夜になると咳が出やすくて」など、体全体の不調を正直に話しましょう。それが思わぬ原因究明のヒントになります。

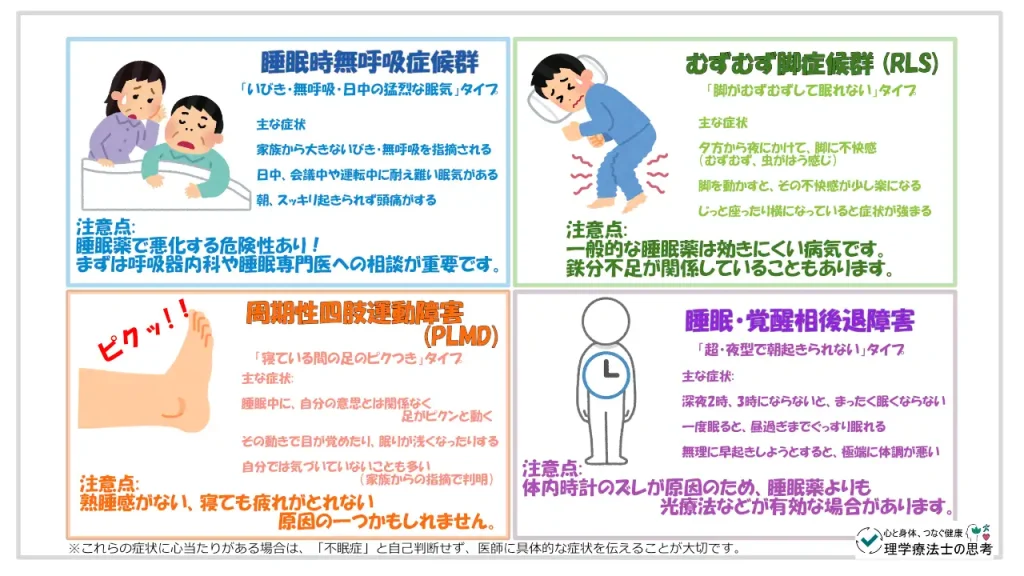

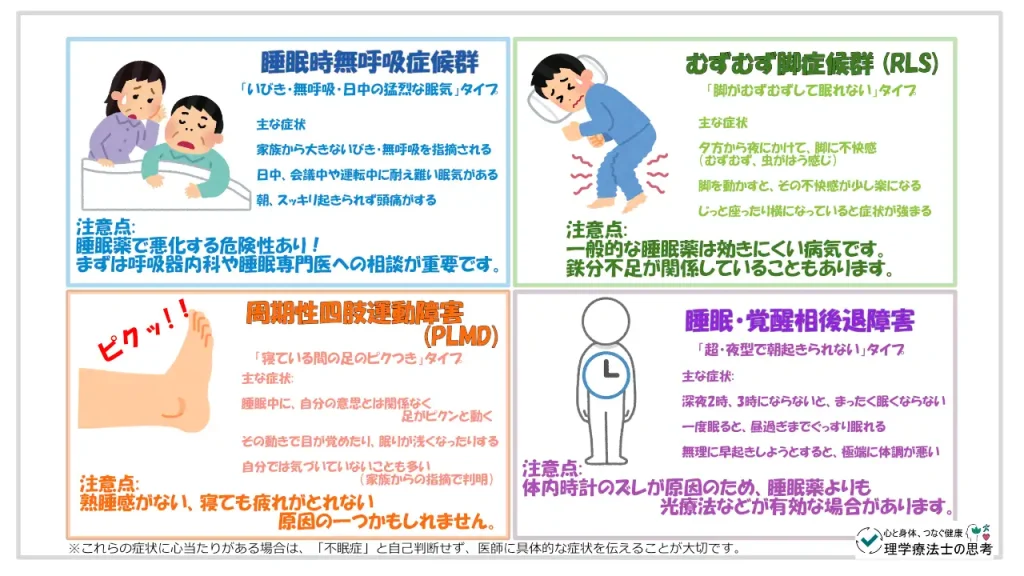

「不眠症」ではない!?見逃されやすい他の「睡眠障害」

ステップ1、2をクリアしても原因が特定できない場合、いよいよ専門的な領域に入ります。医師は「不眠症」と診断する前に、不眠症状を引き起こす他の専門的な「睡眠障害」の可能性を考えます。

ここが非常に重要です。なぜなら、これらの睡眠障害を「不眠症」と誤診し、安易に睡眠薬を処方すると、全く効果がないばかりか、症状を悪化させる危険さえあるからです。

1. 「いびきがうるさい」「呼吸が止まってる」と言われたら要注意 → 閉塞性睡眠時無呼吸

これは、睡眠中に空気の通り道である喉が狭まったり塞がったりして、呼吸が止まってしまう病気です。呼吸が苦しくなるたびに、本人は気づかないレベルで脳が覚醒するため、眠りが浅くなり、熟睡感が得られません。

用語解説:閉塞性睡眠時無呼吸(へいそくせいすいみんじむこきゅう) 睡眠中に呼吸が止まることを繰り返す病気です。大きないびきや日中の強い眠気が主なサイン。筋肉を緩める作用のある睡眠薬を飲むと、喉の塞がりがひどくなり、症状が悪化することがあるため特に注意が必要です。

- こんなサインに注意!:

- 家族やパートナーから、大きないびきや「呼吸が止まっているよ」と指摘されたことがある。

- 夜中に息苦しさで目が覚めることがある。

- 朝起きた時に頭が痛かったり、口がカラカラに乾いていたりする。

- 日中、特に会議中や運転中などに、我慢できないほどの強い眠気に襲われる。

2. 夕方になると脚が「むずむず」してじっとしていられない → むずむず脚症候群 (RLS)

夕方から夜にかけて、特に座ったり横になったりしてリラックスしている時に、脚に「むずむずする」「虫がはうような感じ」といった、言葉で表現しにくい不快感があらわれる病気です。この不快感のせいで、脚を動かさずにはいられなくなり、布団に入ってもなかなか寝付けません。

用語解説:むずむず脚症候群(むずむずあししょうこうぐん) 脚などに不快な感覚が生じ、脚を動かしたいという強い衝動に駆られる病気です。体内の鉄分不足が原因の一つとも言われており、一般的な睡眠薬は効きにくいのが特徴です。

- こんなサインに注意!:

- 夕方から夜、じっとしていると脚に不快な感覚(むずむず、ピリピリ、かゆい、痛いなど)が現れる。

- その不快感は、脚をさすったり、歩き回ったりすると楽になる。

- 症状は、夕方から夜にかけて悪くなることが多い。

3. 寝ている間に脚が「ピクン!」と勝手に動いて目が覚める → 周期性四肢運動障害

その名の通り、睡眠中に本人の意思とは関係なく、足首や足の指などが「ピクン、ピクン」と周期的に動いてしまう病気です。この動き自体が刺激となって脳が覚醒し、眠りが浅くなったり、途中で目が覚めたりします。ご自身では気づきにくいことが多いのも特徴です。

用語解説:周期性四肢運動障害(しゅうきせいししうんどうしょうがい) 睡眠中に、主に足がピクつく動き(不随意運動)が繰り返し起こる病気です。むずむず脚症候群と合併することも多く、熟睡感を妨げる原因となります。

- こんなサインに注意!:

- 「足がガクンとなる感じがして目が覚める」「足がピクピクして寝付けない」と感じることがある。

- 一緒に寝ているパートナーから、「寝ている間に脚を蹴られる」と指摘されたことがある。

- たくさん寝たはずなのに、朝から疲れていて日中も眠い。

4. どうしても朝起きられない「極端な夜型」タイプ → 睡眠・覚醒相後退障害

これは病気というより、体内時計のリズムが社会の一般的な時間帯と大きくズレてしまっている状態です。特に若い世代に見られます。「夜更かしがやめられない」のではなく、体のリズムとして「深夜にならないと眠くならない」のです。そのため、無理に早く寝ようとしても眠れず、朝は起きられないという悪循環に陥ります。

用語解説:睡眠・覚醒相後退障害(すいみん・かくせいそうこうたいしょうがい) 体内時計のリズムが後ろにズレてしまっている状態。本人の体にとっては深夜から朝にかけてが自然な睡眠時間のため、一般的な睡眠薬で無理に寝ようとしても効果は乏しく、専門的な治療(光療法など)が必要になります。

- こんなサインに注意!:

- 夜、布団に入っても深夜2時、3時にならないと自然な眠気がやってこない。

- 一度眠りにつくと、起こされなければお昼過ぎまでぐっすり眠っていられる。

- 仕事や学校がある平日の朝、無理やり起きるのが非常につらい。

- 休日になると、自然と夜更かし・朝寝坊の生活リズムになる。

【インタラクティブアプリ】もしかして?睡眠障害簡易チェックリスト

いくつかの質問に答えて、関連する可能性のある睡眠障害のヒントを得ましょう。(これは医学的診断ではありません。あくまで受診の際の参考としてご活用ください)

睡眠障害 簡易セルフチェック

以下の質問について、ご自身の状況に最も近いものをチェックしてください。

最後の砦、それが「不眠症」の診断

長い道のりでした。ステップ1から3までの、考えうるすべての原因を検討し、それでもあなたの不眠が説明できない場合、ここで初めて医師は「不眠症(不眠障害)」の可能性を考えます。

ただし、診断にはもう一つ、決定的に重要な条件があります。それは、「夜間の不眠によって、日中の生活や心身の機能に明らかな支障が出ていること」です。

医師がチェックする日中の機能障害

- 疲労感・倦怠感: 体がだるく、常に疲れている。

- 集中力・記憶力の低下: 仕事や家事のミスが増える、人の話が頭に入らない。

- 気分の変調: わけもなくイライラする、気分が落ち込む、不安が強い。

- 意欲の低下: 何もやる気が起きない。

- 日中の眠気: 会議中や運転中など、危険な場面で眠くなる。

- 睡眠への強い不安: 「また今夜も眠れないかも」と夜になるのが怖い。

つまり、「夜眠れない」という事実だけでは「不眠症」とは診断されません。「夜眠れない」ことによって「昼間、本当につらくて困っている」という状態がセットになって、初めて「不眠症」と診断され、薬物療法を含めた本格的な治療の対象となるのです。

【私達ができること】「どれだけ困っているか」を具体的に伝える!

診察室で、私たちはつい「昨日は2時間しか眠れませんでした」と、夜の症状ばかりを訴えてしまいがちです。しかし、医師が本当に知りたいのは、その結果として「日中のあなたがどれだけ苦しんでいるか」です。

- 「仕事で簡単な計算ミスを連発し、同僚に迷惑をかけてしまいました」

- 「子どもに対して、些細なことでイライラして怒鳴ってしまい、後で自己嫌悪に陥ります」

- 「大好きな趣味の映画も、途中で眠ってしまって楽しめません」

このように、あなたの生活に起きている具体的なエピソードを伝えることで、医師はあなたの苦しみの深刻度を正確に理解し、適切な治療方針を立てることができるのです。

【Q&A】皆様の疑問にPTケイがお答えします

まとめ

眠れない夜は、本当に孤独で、世界にたった一人取り残されたような気持ちになります。しかし、あなたの不眠には必ず原因があります。そして、その原因を探るための地図は、もうあなたの手の中にあります。

診察は、一方的に診断される「答え合わせの場」ではありません。あなたと医師が、情報を持ち寄って協力し、解決策を探す「作戦会議の場」です。

この記事を参考に、しっかりと準備をして、自信を持って作戦会議に臨んでください。

あなたのつらい夜が、穏やかな眠りに包まれる日が来ることを、心から願っています。

参考文献

- Suzuki M. Clinical Steps in the Differential Diagnosis of Insomnia Symptoms. J. Nihon Univ. Med. Ass., 2020; 79 (6): 337–340

健康・医学関連情報の注意喚起

本記事は、不眠に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 不眠症などの診断や治療については、必ず医療従E者にご相談ください。