「やらなきゃいけないことがあるのに、どうしてもやる気が出ない…」

「ToDoリストは作るけど、眺めるだけで一日が終わってしまう…」

こんにちは、理学療法士のPTケイです。実は私自身、うつ病やパニック障害、そしてベーチェット病という難病と共に生きています。だからこそ、心と体が思うように動かない時のもどかしさ、タスクリストを前に絶望してしまう気持ちが、痛いほどわかるんです。

特に、治療と仕事を両立していた時期は、山積みのタスクを前に「もう無理だ…」と何度も心が折れかけました。あなたも、そんな経験はありませんか?

私たちはこれまで、タスク管理といえば「文字でリストアップする」のが当たり前だと思ってきました。でも、もしその常識が、あなたの「やる気」をむしろ削いでいたとしたら…?もし、あなたの先延ばし癖を解消する鍵が、意外なもの、つまり「画像」にあるとしたら、どうでしょう。

この記事では、そんなあなたの悩みに光を当てる、画期的な研究をご紹介します。

この記事を最後まで読めば、なぜ文字のリストでは行動に移せないのか、そして、どんな「画像」があなたの”やる気スイッチ”を押してくれるのか、その科学的な根拠と具体的な実践方法を知ることができます。もう「やる気に満ちた自分」を演じるのはやめて、科学の力で自然と行動できる自分に変わりましょう。

この記事を1分で理解する

忙しいあなたのために、まずはこの記事の結論からお伝えします。

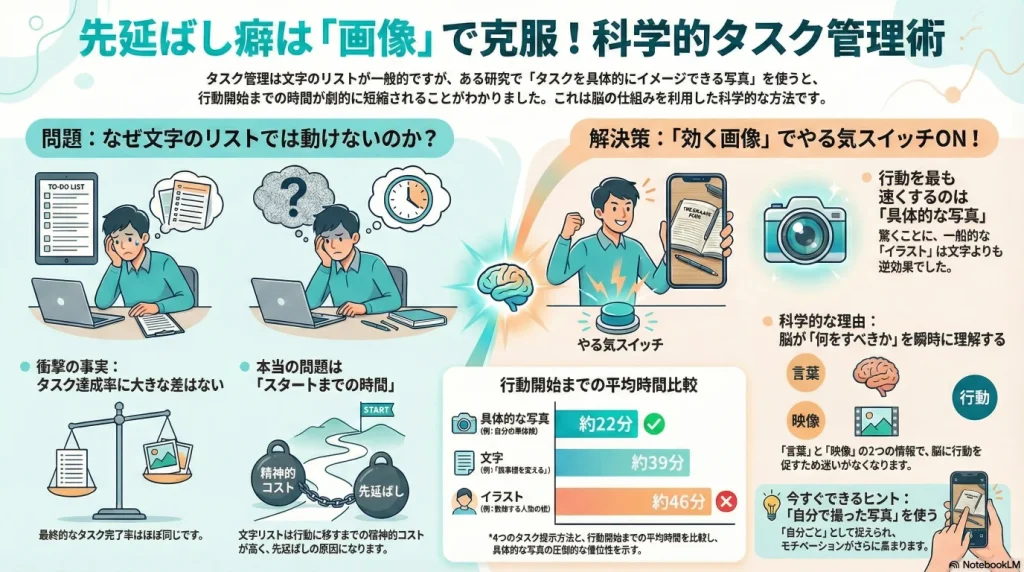

- 衝撃の事実: タスクを「文字」で管理しても「画像」で管理しても、最終的な達成率に大きな差はないことが判明しました。

- 本当の差はスピード: しかし、タスクを始めてから行動に移すまでの時間は、「画像」で管理した方が圧倒的に早いことがわかりました。

- 最強の画像とは?: 最も効果があったのは、「タスクを具体的にイメージできる写真」でした。一方、抽象的な「イラスト」は、文字よりも逆効果になる可能性も示唆されています。

- 科学的な根拠: この現象は、「目標設定理論」や「二重符号化理論」といった心理学の理論で説明できます。つまり、画像を使う方法は、気合や根性に頼るのではなく、脳の仕組みを利用した科学的なアプローチなのです。

それでは、この驚きの研究内容を、一緒に詳しく見ていきましょう。

やる気の鍵は「ビジュアル」にあり!明治大学の画期的な研究

今回ご紹介するのは、私たちの「タスク管理」の常識を覆すかもしれない、非常に興味深い研究です。

2019年3月18日、日本でマツダ コウヘイら(明治大学)の研究グループは、ビジュアルトリガを用いたタスク管理におけるモチベーション向上手法の有用性についての比較実験研究を行いました。その結果、タスクの行動を想起しやすい画像を用いることで、タスク実行までの時間が短縮され、モチベーションが向上することを示したと報告しました。

この研究が画期的なのは、タスクを完了できたかどうか(達成率)だけでなく、「タスクを認識してから、実際に行動を起こすまでの時間」に着目した点です。

まさに、私たちが最も苦しむ「最初の一歩が踏み出せない」という問題を、真正面から扱ってくれているのです。

【論文解説①】衝撃の事実!タスク達成率に「文字」と「画像」の差はなかった

意外に思われるかもしれませんが、研究の第一段階では、驚きの事実が明らかになりました。

最終的な達成ゴールは変わらない

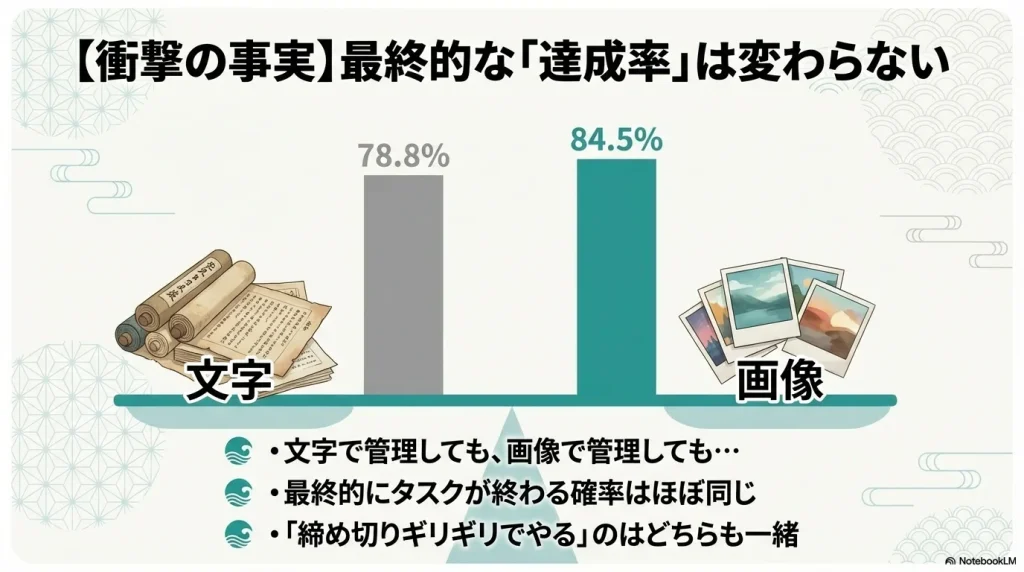

研究では、学生たちを「文字でタスクを管理するグループ」と「画像でタスクを管理するグループ」に分け、2週間にわたって毎日のタスク達成率を比較しました。その結果がこちらです。

- 文字グループの平均達成率: 78.8%

- 画像グループの平均達成率: 84.5%

この数値を見ると、「なんだ、やっぱり画像の方が少し良いんじゃないか」と思われるかもしれません。

しかし、研究チームはこれを「ほとんど差はなかった」と結論付けています。統計学的に見て、この程度の差は誤差の範囲内であり、「画像を使ったから劇的にタスクをこなせるようになった」とまでは言えない、ということです。

これは、私たち自身の経験とも一致するのではないでしょうか。どんなにやる気がなくても、締め切りが迫ればなんとか終わらせる。結局、やるべきことは最終的にはやることが多い。つまり、「タスクを完了させる」という最終的なゴールにおいては、文字だろうが画像だろうが、大きな違いは生まれにくいのです。

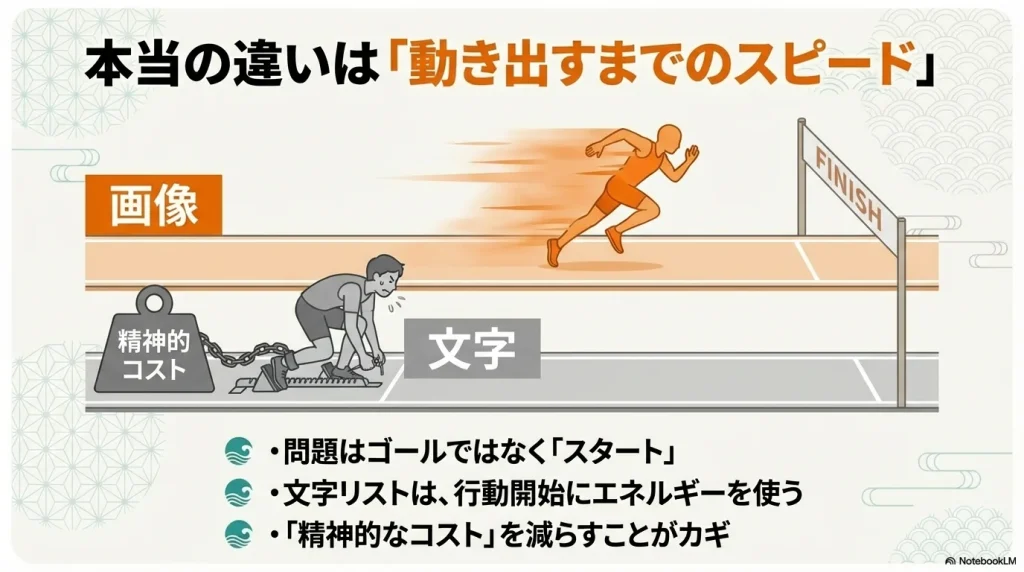

問題は「ゴール」ではなく「スタート」にある

では、何が問題なのでしょうか。それは、ゴールにたどり着くまでの「精神的なコスト」です。

文字だけのToDoリストを見ていると、「あー、やらなきゃな…」という思考が頭の中をぐるぐると回り、行動に移すまでに多大なエネルギーを消耗してしまいます。

結局はタスクを終えたとしても、そこに至るまでの過程で疲れ果ててしまう。

この研究の本当にすごいところは、この「見えないコスト」を解き明かすために、さらに深掘りしてくれた点にあります。本当の差は、ここから明らかになっていくのです。

【論文解説②】行動を2倍速くする!「やる気を出す画像」の正体とは?

達成率に差がないのなら、一体どこに違いがあるのか。研究チームは次に、タスクの「提示方法」をさらに細かく分けて、行動開始までの時間を計測するという、非常に面白い実験を行いました。

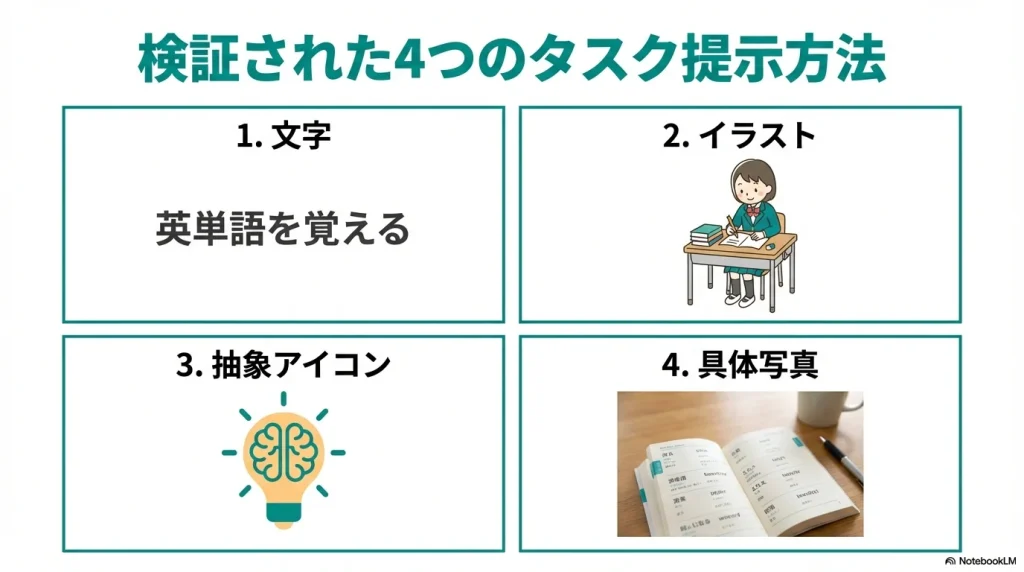

運命の4つのタスク提示方法

実験では、被験者にLINE BOTを通じて、ランダムな時間に4種類のタスクが通知されます。そして、そのタスクを確認してから「達成ボタン」を押すまでの時間を計測しました。用意された提示方法は以下の4つです。

- 文字: 「英単語を覚える」というテキストメッセージ

- イラスト画像: 英単語学習をイメージさせる、一般的なイラスト

- 抽象表現画像: 学習を連想させるが直接的ではない画像(例:脳のイラスト、電球のマークなど)

- 具体表現画像: タスクに直接関連する具体的な写真(例:自分が使っている単語帳の写真)

あなたなら、どの方法が一番「よし、やろう!」と思えるでしょうか?結果は、私たちの直感を裏切り、そして肯定する、驚くべきものでした。

結果発表!行動までの時間を劇的に短縮した画像は?

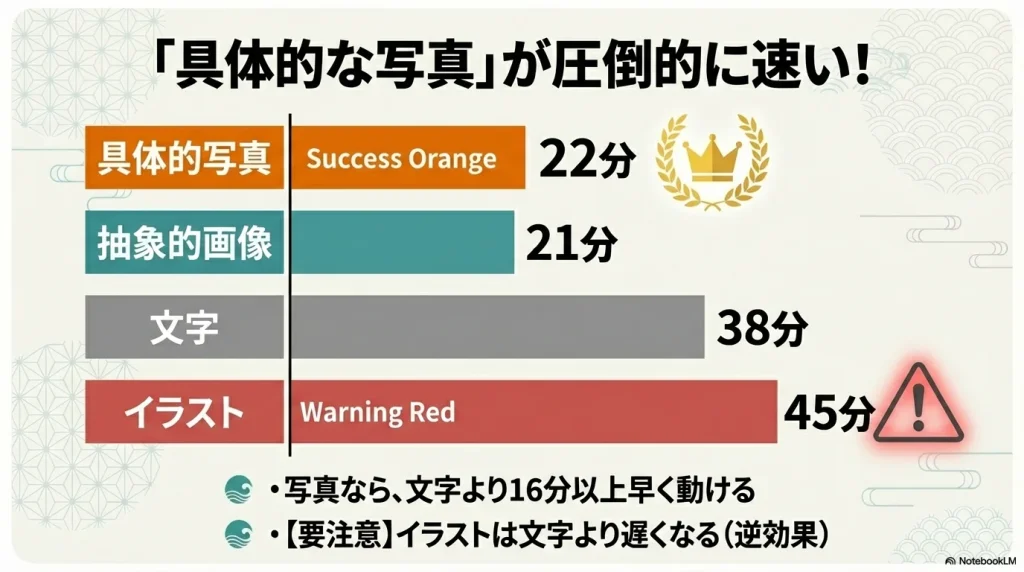

タスクを確認してから実行するまでの平均時間は、以下のようになりました。

| 提示方法 | 平均実行時間 |

| 具体表現画像 | 22.44分 |

| 抽象表現画像 | 21.84分 |

| 文字 | 38.64分 |

| イラスト画像 | 45.67分 |

この結果を見て、あなたは何を感じますか?

まず衝撃的なのは、「イラスト画像」が「文字」よりも時間がかかっているという点です。なんと、4つの中で最も行動を遅らせる結果となってしまいました。良かれと思って可愛いイラストを探してきても、それは逆効果だったのかもしれません。

そして、最も注目すべきは「具体表現画像」と「抽象表現画像」の圧倒的な速さです。これらは文字に比べて、行動までの時間を約16分~24分も短縮しています。これは、1日あたりで考えれば非常に大きな差です。1ヶ月、1年と続けば、これまで「やる気が出ない…」と悩んでいた時間を、別の有意義なことに使えるようになるのです。

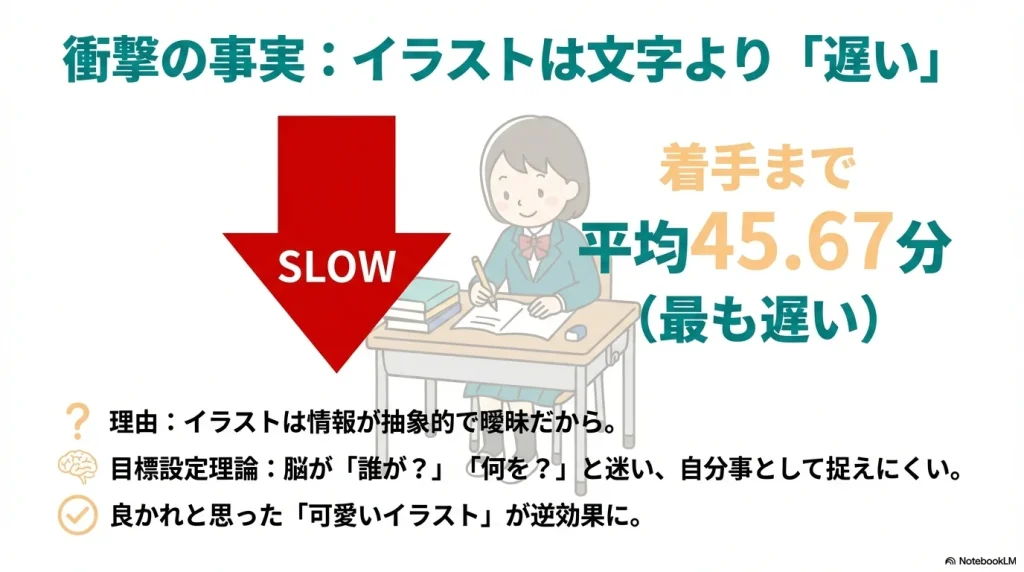

なぜ「イラスト」は逆効果だったのか? – 目標設定理論からの考察

この結果を説明する鍵の一つが「目標設定理論」です。

用語解説:目標設定理論 (Goal-setting theory) 心理学者エドウィン・ロックらが提唱した理論で、「目標は曖昧であるよりも、具体的で明確な方が、パフォーマンスが高まる」とされています。例えば、「頑張る」という目標よりも「今日の15時までに、この参考書の10ページから15ページまでを終わらせる」という目標の方が、達成されやすいという考え方です。

この理論に当てはめて考えてみましょう。

「イラスト画像」は、一見するとタスクを連想させますが、その表現は非常に曖昧で抽象的です。可愛い女の子が勉強しているイラストを見ても、それは「誰か」の勉強風景であり、「自分」が「今から」「何を使って」勉強するのかという具体的な行動とは結びつきにくいのです。そのため、脳は「何をすればいいんだっけ?」と混乱し、行動への一歩が遅れてしまったと考えられます。

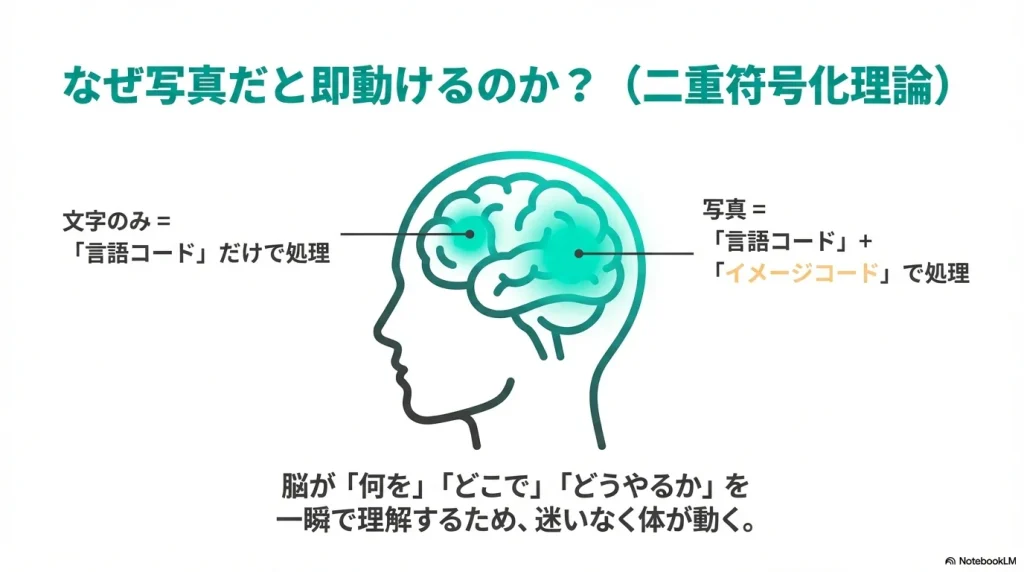

なぜ「具体的な写真」が最強なのか? – 二重符号化理論からの考察

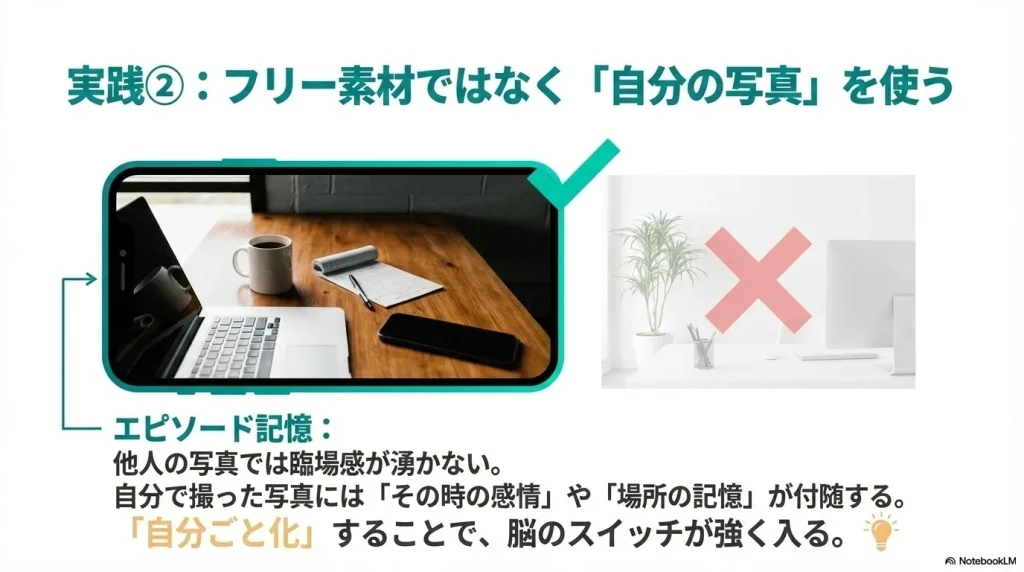

一方で、「自分が持っている単語帳の写真」のような具体表現画像は、なぜこれほどまでに強力なのでしょうか。その秘密は「二重符号化理論」にあります。

用語解説:二重符号化理論 (Dual-coding theory) カナダの心理学者アラン・ぺイヴィオが提唱した理論。私たちの脳は、情報を「言語的コード(言葉)」と「イメージ的コード(心像)」という2つのシステムで処理しており、この両方のコードで情報が符号化されると、記憶に残りやすく、思い出しやすくなるという考え方です。

文字だけのタスクリストは、「言語的コード」しか使いません。しかし、「単語帳の写真」という画像は、

- 言語的コード: 「あ、単語の勉強をしなきゃ」という言葉の情報

- イメージ的コード: 単語帳の見た目、手触り、いつも勉強している机の風景といった具体的な心像

この2つを同時に、そして瞬時に脳に伝達します。これにより、「何を」「どこで」「どうやって」やるのかが一瞬で明確になり、行動への迷いがなくなります。脳が次に行うべきことをスムーズに理解できるため、行動開始までの時間が劇的に短縮されるのです。これが、「具体的な写真」が持つパワーの正体です。

【論文解説③】あなたも今日から実践!科学的タスク管理を体験しよう

「理屈はわかったけど、本当にそんなに違うものなの?」

そう思われたあなたのために、この研究で使われたようなタスク管理を、ここで実際に体験できるインタラクティブなアプリケーションをご用意しました。ぜひ、あなた自身の心と脳がどう反応するか、試してみてください。

「理屈はわかったけど、本当にそんなに違うものなの?」

そう思われたあなたのために、この研究で使われたようなタスク管理を、ここで実際に体験できるインタラクティブなアプリケーションをご用意しました。ぜひ、あなた自身の心と脳がどう反応するか、試してみてください。

やる気スイッチ発見シミュレーター

使い方:どの表示が一番「今すぐやろう!」という気持ちにさせてくれるか、ご自身の感覚を確かめてみてください。

「表示を切り替える」ボタンを押すと、4つの異なる形式であなたのタスクが表示されます。

やる気スイッチ発見シミュレーター

【タスク】部屋の掃除をする

ボタンを押して表示を切り替えてください

いかがでしたか?多くの方が、「具体表現画像」を見たときに、最もスムーズに行動をイメージできたのではないでしょうか。これが、ビジュアルトリガの力なのです。

【読者の学びを促進するQ&A】PTケイがお答えします!

さて、ここまで読んでくださった方の中には、いくつかの疑問が浮かんでいるかもしれません。ここでは、よくある質問にPTケイがお答えします。

まとめ:さあ、あなたの「やる気スイッチ」を押そう

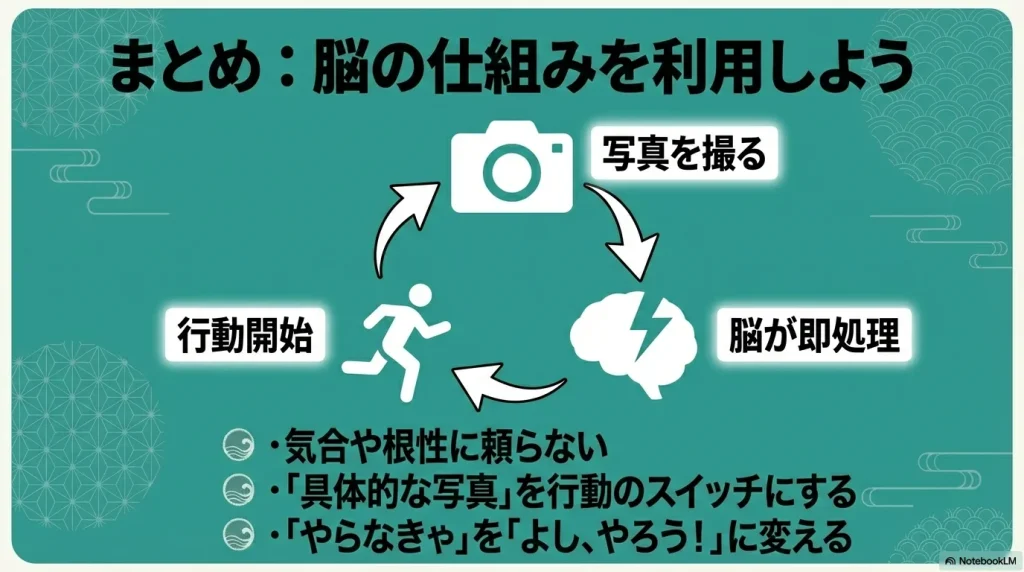

今回は、私たちの先延ばし癖を科学的に解決する「ビジュアルトリガ・タスク管理術」について、詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。

- 行動スピードが鍵: タスク管理の目的は、単に終わらせることではありません。いかに精神的な消耗を少なく、スムーズに行動を開始できるかが重要です。

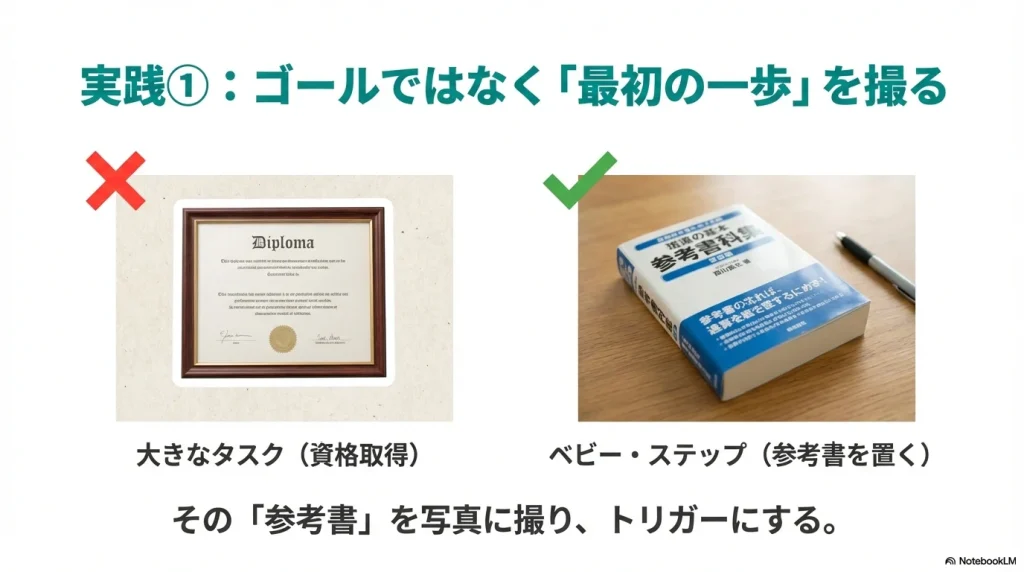

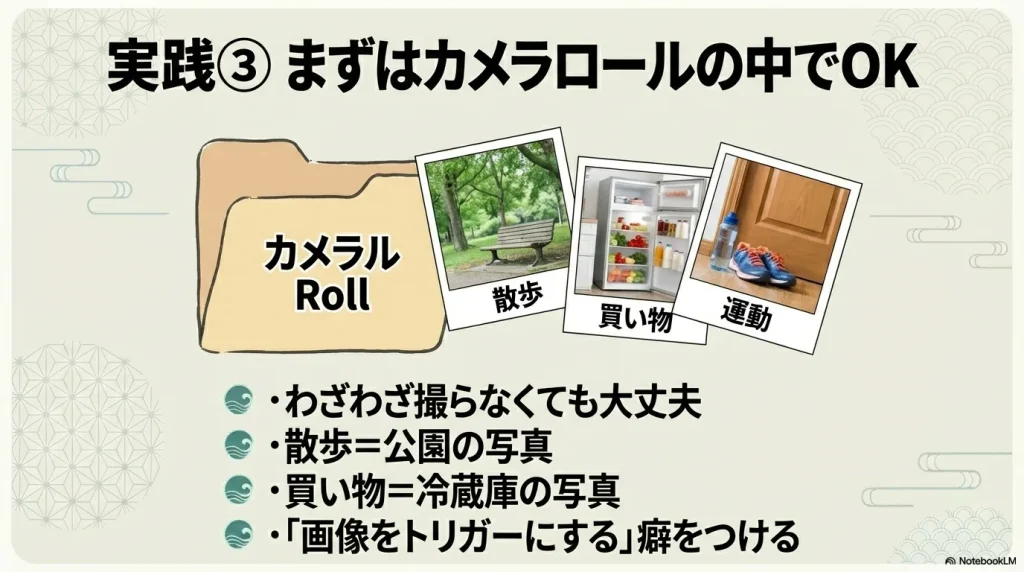

- 最強のトリガは「具体的な写真」: あなたの行動を最も加速させてくれるのは、文字でもイラストでもなく、「タスクの実行を具体的にイメージできる写真」です。自分が使う物、行く場所、会う人などを写真に撮ってみましょう。

- 科学に裏付けされた方法: この方法は、気合や根性に頼る精神論ではありません。「目標設定理論」や「二重符号化理論」に基づいた、脳の仕組みを利用した科学的なアプローチです。

今日から、あなたのToDoリストに「画像」を一枚、加えてみませんか? それは、あなたの「やらなきゃ…」を「よし、やろう!」に変える、魔法の一枚になるかもしれません。小さな一歩を「見える化」することから、新しい自分を始めてみましょう。

参考文献

松田滉平, 中村聡史. (2019). ビジュアルトリガを用いたタスク管理におけるモチベーション向上手法の有用性の検討. 情報処理学会研究報告, Vol.2019-HCI-182 No.14.

健康・医学関連情報の注意喚起

本記事は、タスク管理、モチベーション向上に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。 先延ばし癖が日常生活に深刻な影響を及ぼしている場合、その背景にADHDやうつ病などの疾患が隠れている可能性もあります。診断や治療については、必ず医師や専門の医療従事者にご相談ください。

コメント