Aさん

Aさん最近、デスクワークで目が本当に疲れちゃって…。スマホもPCも、一日中ブルーライトカット設定をオンにしてるんです。

あ、私もです!なんだか画面が黄色い方が、目に優しそうで安心しますよね。

お二人の気持ち、とてもよく分かります。

私も理学療法士として働きながら、うつ病で休職していた時期は、わずかな光ですら刺激に感じることがありましたから。

でも、もし「睡眠のリズム」や「日中の活力」も大切にしたいなら、その「一日中オン」という設定、少し待ってください。

実は、良かれと思ってやっているその習慣が、かえって体のリズムを崩している可能性があるんです。

えっ、そうなんですか!?

はい。この記事を読めば、あなたのその悩みの原因と、ブルーライト機能の「本当の目的」、そして明日からできる具体的な対策がわかります。

科学的な知識と私の経験から、スマホとの正しい付き合い方を見つけていきましょう。

1分でわかる要約

この記事の結論

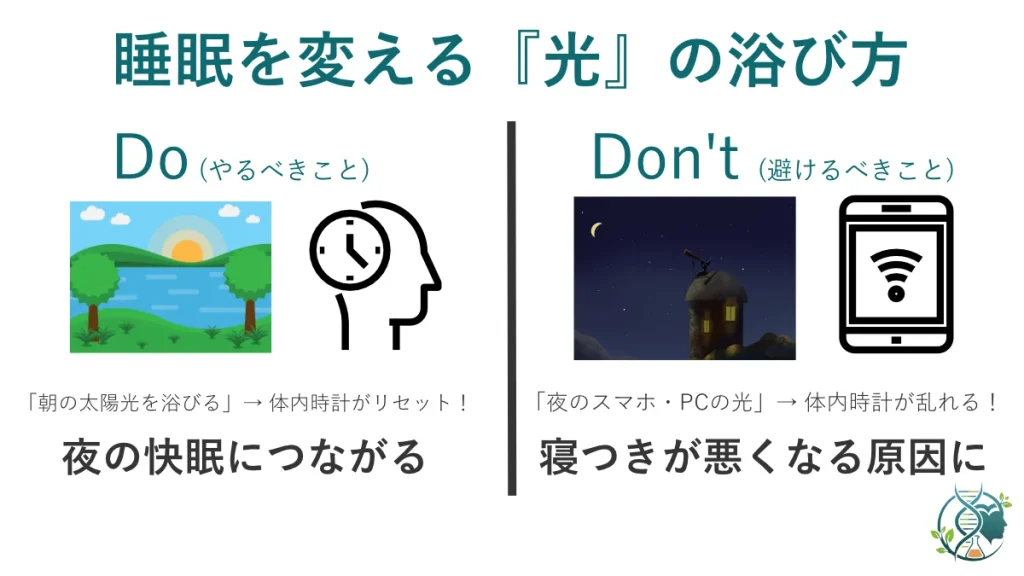

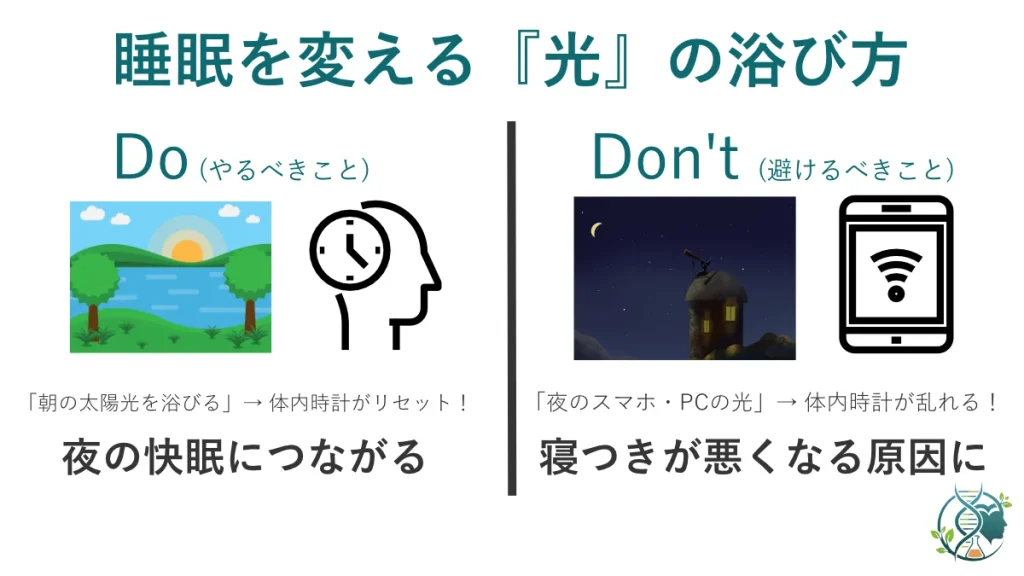

- ☀️ 日中はOFF:ブルーライトカットは不要です。むしろ太陽光を浴びて体内時計をリセットしましょう。

- 🌙 夜間はON:就寝2〜3時間前からブルーライトカットを使い、睡眠ホルモン「メラトニン」を守りましょう。

- 👀 目の疲れ:主犯はブルーライトではなく「まばたきの減少」と「近距離作業」。休憩が最も効果的です。

- 🏃♂️ 具体的な対策:「20分ごとに20秒、6m先を見る」という休憩(20-20-20ルール)を実践しましょう。

米国眼科学会(AAO)などの主要な専門機関からの情報

私たちが「ブルーライトは目に悪い」と考えるようになった背景には様々な情報がありますが、米国眼科学会(AAO)などの主要な専門機関は、

「デジタル機器による目の疲れの主な原因は、ブルーライトそのものではない」という見解を強く示しています。

今回は、これらの専門的な知見や、体内時計に関する生理学の常識を紐解きながら、ブルーライトとの正しい付き合い方を探っていきましょう。

なぜ日中はブルーライトが必要なのか?

体内時計をリセットする「最強のシグナル」

私たちがブルーライトと聞いて真っ先にイメージするのは「スマホやPCの画面」かもしれません。

しかし、地球上で最も強力で、最も大量のブルーライトを放っている存在は、「太陽光」です。

そして、私たちの体には、約24時間周期でリズムを刻む「体内時計(※サーカディアンリズム)」が備わっています。

この体内時計を毎日正確にリセットし、「今は活動する時間だ」と体に知らせる最強のシグナルこそが、朝の太陽光に含まれるブルーライトなのです。

- 午前中・日中: ブルーライトをしっかり浴びる

- 脳が「朝だ」と認識し、体内時計がリセットされます。

- 覚醒を促すホルモン(セロトニンなど)の分泌が活発になります。

- 結果として、日中の活力や集中力、パフォーマンスが向上します。

もし、日中も常にブルーライトカット機能をオンにしていると、どうなるでしょうか?

脳に届く「覚醒シグナル」が弱まり、体が活動モードに入りにくくなる可能性があります。

最悪、パフォーマンスが発揮できなかったり、日中に眠気を感じやすくなったりするリスクが考えられるのです。

私も、この事実を知る前は、目に優しい方が良いと思い、ブルーライトカットフィルムを使用していました。

しかし、日中にブルーライトを減らす意味はないどころか、デメリットになりうるということを知り、本体内臓のブルーライトカット機能を使うようになりました。

『ブルーライト=悪』というイメージだけで巷で売られているブルーライトカットフィルムの購入には注意しましょうね。

ブルーライトカットの「本当の出番」は夜

睡眠ホルモン「メラトニン」を守るため

では、なぜスマホにブルーライトカット機能が標準搭載されているのでしょうか?

それは「夜間の使用」を想定しているからです。

日中に浴びると「覚醒のスイッチ」となるブルーライトですが、夜間に浴びるとその効果が裏目に出ます。

- 夜間: ブルーライトを浴びる

- 脳が「まだ昼間だ」と強く勘違いしてしまいます。

- 本来なら夜間に分泌され、私たちを深い睡眠に導いてくれるはずのホルモン、「メラトニン」の分泌が強く抑制されてしまいます。

- その結果、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が浅くなったりするのです。

スマホのブルーライトカット機能(ナイトモード、Night Shiftなど)は、この夜間の悪影響を最小限に抑え、「今はもう夜ですよ」と脳を騙さないようにするための、いわば「防御策」です。

良質な睡眠を守るためには、就寝の2〜3時間前からは設定をオンにし、画面を暖色系の光に変えることが強く推奨されます。

「目の疲れ(眼精疲労)」とブルーライトの本当の関係

主犯はブルーライトではなかった?

「でも、ブルーライトカットをオンにすると、明らかに目の疲れがマシになる気がする…」 そう感じる方も多いでしょう。

しかし、先ほど紹介した米国眼科学会(AAO)をはじめとする多くの専門機関は、「デジタル眼精疲労(※デジタル機器による目の疲れ)の主な原因は、ブルーライトそのものではなく、別の要因が大きい」としています。

私たちが「目が疲れた」と感じる、その本当の原因は何なのでしょうか。

1. まばたきの回数が激減している

これが最大の原因の一つです。 私たちは通常、1分間に約15〜20回まばたきをしています。

しかし、スマホやPCの画面に集中すると、その回数が半分以下(5〜7回程度)に減ってしまうことが分かっています。

まばたきが減れば、涙による目の潤滑が不足し、目は乾燥します(ドライアイ)。これが疲れや不快感の正体です。

2. 目の筋肉が「筋トレ」し続けている

スマホやPCを見ている時、私たちの目は非常に近い距離にピントを合わせ続けています。 この「ピント調節」を行うのは、目の中にある「毛様体筋(もうようたいきん)」という筋肉です。

長時間近くを見続けることは、この筋肉がずっと収縮(緊張)し続けている(=力を入れ続けている)状態。

いわば、目の筋肉がずっと「筋トレ」をしているようなものです。それは疲れて当然ですよね。

3. 画面が明るすぎる(または暗すぎる)

部屋の明るさと、画面の輝度が合っていないと、目は余計な努力を強いられます。

特に、暗い部屋で明るい画面を見ることは、目に強い負担をかけます。

私は現在もドライアイになりやすいので、眼の休息時間をしっかりと取る必要があります。

ドライアイ用の目薬も使うことを忘れがちですが、数本持っており、よく使う箇所やバックの中にいれて、いつでもスタンバイしてあります。

ホットアイマスクなども目の疲れが酷いときは、有効だなと感じます。

私たちが今日から実践すべきこと

ブルーライトカット機能に頼る前に、あるいはそれ以上に、日中の目の疲れ対策として専門家が推奨する、より効果的で本質的な方法をご紹介します。

1. 「20-20-20(ニーマル・ニーマル・ニーマル)ルール」の実践

これは、米国眼科学会などが強く推奨する、最もシンプルで効果的な休憩法です。

- 「20分」ごとに(作業を中断し)

- 「20フィート(約6m)先」を(遠くを眺め)

- 「20秒間」(ぼーっとする)

これにより、緊張し続けた目の筋肉(毛様体筋)を強制的にリラックスさせることができます。

2. 「意識的なまばたき」

「あ、乾いてきたな」と感じたら、意識的にゆっくりと、強くまばたきを数回繰り返してください。

涙腺を刺激し、目の表面を涙でコーティングし直すことができます。

3. 画面の明るさを「部屋の明るさ」に合わせる

スマホやPCの「明るさ自動調節機能」は、基本的にオンにしておくことをお勧めします。

もし手動で調整する場合は、「画面が周囲の光源にならない」程度、つまり「部屋の明るさとディスプレイの明るさが近くなる」ように調整するのが理想です。

理学療法士の視点から言えば、もう一つ。「姿勢」も大事です。

スマホを見る時に頭が前に出て、首や肩が凝っていませんか?

そのコリが、目の疲れや頭痛を引き起こしているケースも非常に多いです。

6m先を見るときは、一緒に首や肩も軽く回してあげると、一石二鳥ですよ!

【PTケイのQ&A】

まとめ

スマホのブルーライトカット機能は、便利なツールですが、使い方を間違えるとせっかくの体のリズムを崩す「諸刃の剣」にもなります。

今回のポイントをまとめます。

- 午前中・日中:

- ブルーライトカットは「オフ」にしましょう。

- むしろ太陽光(ブルーライト)を適度に浴びて、体内時計をしっかりリセットすることが重要です。

- 夜間(就寝2〜3時間前):

- ブルーライトカットを「オン」にしましょう。

- 睡眠ホルモン「メラトニン」の分泌を妨げず、安眠の準備を整えることが目的です。

- 日中の目の疲れ対策:

- 「ブルーライト」を悪者にするより先に、「まばたきの減少」「長時間の近距離作業」を疑いましょう。

- 対策は「20-20-20ルール」での休憩が最も効果的です。

実は私も、日中のブルーライトの使用については盲点でして、気づいたのは最近でした。

それまでは、PCの画面は常にブルーライトカットモードになっていましたが、気になりませんでした。

たしかにうつ病で動けないときは、太陽の光を浴びることもなく、日中のスマホのブルーライトの有無が影響していたかもしれないなと思いました。

これからも正しい知識を身につけ、効果のある行動を選択していきたいと思います。もちろん、今後も惜しみなく発信していきますのでよろしくお願いいたします。

参考文献

- American Academy of Ophthalmology (AAO). (2023). Blue Light and Digital Eye Strain.

注意喚起

本記事は、ブルーライトやデジタル眼精疲労に関する情報提供を目的としており、医学的アドバイスを提供するものではありません。症状の診断や治療については、必ず専門の医療機関にご相談ください。