Bさん

Bさんはぁ…。夜勤明けで疲れてるはずなのに、全然寝付けない。やっと寝ても、すぐに目が覚めちゃう…

わかります。僕もずっと座りっぱなしだからか、体がバキバキで…。夜、ベッドに入っても頭だけが冴えちゃって

その悩み、痛いほどわかります。

私もかつて、心身の不調で「眠れない夜」を何度も経験しました。

「疲れているのに眠れない」のは、本当に辛いですよね。

でも、もしその悩みが、「ある習慣」を取り入れることで改善するかもしれない、と言われたらどうでしょう?

「運動するとよく眠れる」とはよく言われますが、それは本当なのでしょうか?

理学療法士として、そして不眠に悩んだ当事者として、その疑問に「科学的根拠(エビデンス)」でお答えします。

この記事を読めば、あなたのその悩みの原因と、運動が睡眠にどう作用するのか、そして明日からできる具体的な対策がわかりますよ。

1分でわかる要約:この記事でわかること

この記事でわかること

- 🏃 運動が「睡眠の質」を改善する科学的根拠

- 🛌 「寝つき」や「睡眠の満足感」が改善しやすいこと

- 📊 運動は「4〜7人に1人」の睡眠を改善する力があること (NNT)

- ⚠️ 睡眠「時間」を大幅に伸ばす効果は限定的かもしれないこと

研究紹介:運動と睡眠の「答え」を探した研究

「運動が睡眠に良い」という話は昔からありますが、科学的な証拠はどの程度しっかりしているのでしょうか?

2017年に、ジョージ・A・ケリーらが発表した研究は、まさにその「答え」を探すためのものでした。

この研究は、過去に行われた「運動と睡眠」に関する複数の研究(メタアナリシス※)を集めて、それらをさらに分析するという、非常に信頼性の高い手法(システマティックレビュー)を用いています。

(※メタアナリシス:複数の研究結果を統計的に統合し、より確かな結論を導き出す研究手法)

今回は、合計950名の成人(睡眠時無呼吸症の方や、がん患者さん、高齢者などを含む)を対象とした研究結果から、運動が私たちの睡眠に何をもたらすのかを紐解いていきましょう。

運動が睡眠を改善する「4つの証拠」

この研究で最も注目すべきは、「運動は特定の睡眠アウトカムを改善する」と結論づけている点です。

具体的に、何が改善したのでしょうか? 論文で統計的に「有意な改善あり」と報告された4つのポイントを見ていきましょう。

1. 無呼吸低呼吸指数(AHI)の改善

AHI(※無呼吸低呼吸指数)とは、睡眠1時間あたりの無呼吸や低呼吸の回数を示す数値で、これが高いほど重症とされます。

この研究レビューでは、運動介入によってAHIが統計的に有意に改善したことが示されました。

もちろん、運動だけでSASが完治するわけではありませんが、CPAP(シーパップ)などの専門的治療と並行して運動を行うことが、症状の軽減に役立つ可能性を示しています。

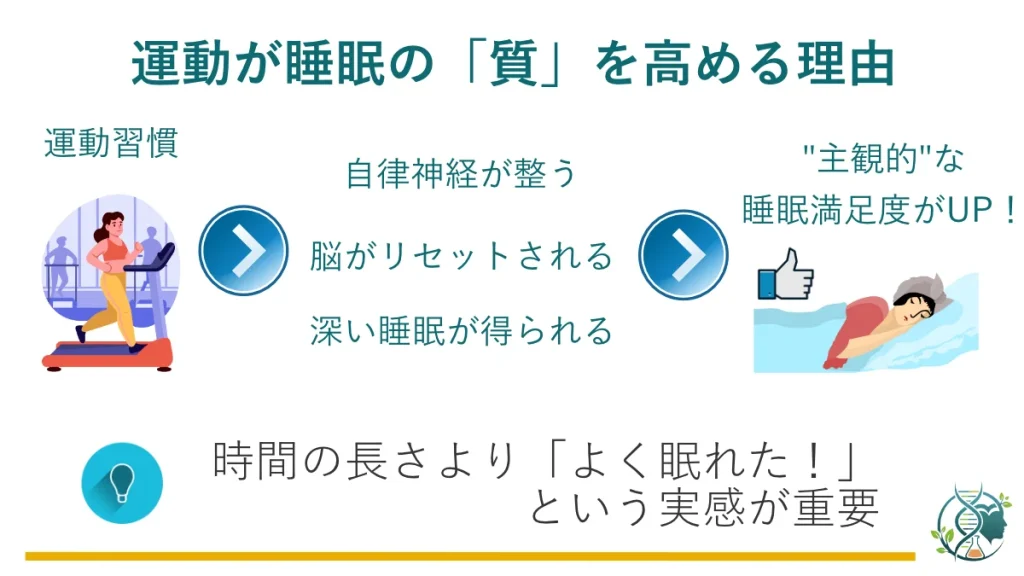

2. 「全体的な睡眠の質」の改善

この研究では、参加者887名のデータを統合して再分析した結果、運動が「全体的な睡眠の質」を改善する効果(SMD: –0.50)が確認されました。

これは「中程度」の効果量であり、運動が睡眠の質にポジティブな影響を与えることを強く示唆しています。

散歩はセロトニンというホルモンを出すのに有効なリズム運動です。そして、セロトニンは寝るために必要なメラトニンに変換されるものです。

うつ病やメンタル疾患にも効果があるとされていますが、睡眠障害にも良い影響があります。

なかなか習慣化するのが難しくうまくいかない方も多いと思いますが、自分にあった方法で何かしらの運動を習慣化できれば、いろいろなメリットがありますよ!

3. 「主観的な睡眠」の改善

これは「よく眠れた!」という「実感」の部分です。

いくら睡眠時間が長くても、起きた時に「全然疲れが取れていない…」と感じたら、それは質の良い睡眠とは言えませんよね。

この研究では、運動が「主観的な睡眠」、つまり本人が感じる満足度やスッキリ感を改善することが示されました。

これは個人的に本当に重要だと思います。

特に私たちのように心身の不調を抱えやすい人間にとって、「よく眠れた実感」は、次の日の活動意欲やメンタルに直結します。

「今日もダメだった…」ではなく、「あ、昨日より少しマシかも」と思える日を1日ずつ増やしていくことが、回復への大きな一歩になるんです。

4. 「入眠潜時(寝つき)」の改善

「ベッドに入ってから、なかなか寝付けない…」 これは非常に多くの方が抱える悩みです。

この「寝付くまでの時間」を入眠潜時(にゅうみんせんじ)と呼びます。

今回のレビューでは、この入眠潜時も運動によって有意に改善(短縮)することが報告されました。

「ベッドに入っても1時間以上眠れない」という状態が、「30分で眠れた」になるだけでも、心身の負担は大きく変わります。

運動には、その「おやすみスイッチ」を入りやすくする効果が期待できるのです。

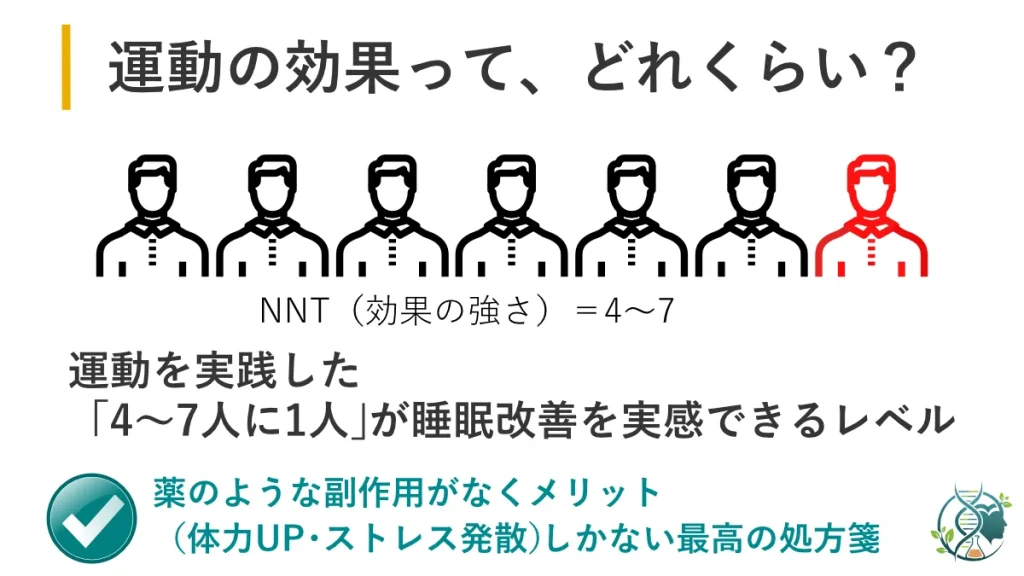

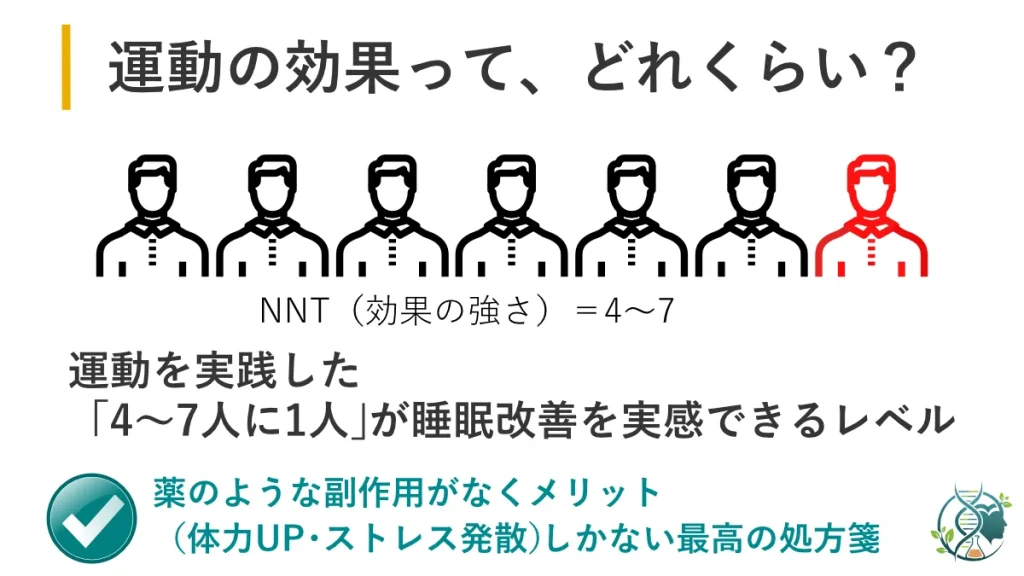

運動の効果はどれくらい?「NNT」で見るインパクト

では、運動は「どれくらい確実」に睡眠を改善してくれるのでしょうか?

この論文では、NNT(治療必要数)という面白い指標でその効果を示しています。

NNT(治療必要数)とは?

NNT(Number Needed to Treat)とは、

「1人の患者さんを改善させるために、何人にその治療(今回は運動)を行う必要があるか」を示す数値です。

- NNTが「1」なら、治療した人全員が改善する(完璧な治療)

- NNTが「100」なら、100人に治療してやっと1人改善する(効果は薄い)

つまり、この数値が小さいほど、その治療法は効果的であることを意味します。

運動のNNTは「4〜7」

この論文では、統計的に有意だった睡眠アウトカムに対するNNTが「4〜7」であったと報告されています。

これは、「運動を実践した4人から7人のうち、1人は睡眠の改善が期待できる」ということです。

「え、思ったより少なくない?」と感じましたか?

でも、これは薬物療法と比較しても、決して低い数値ではありません。

しかも、薬には副作用のリスクが伴いますが、運動(特に適度なもの)には、睡眠改善以外にも体力向上、ストレス発散、生活習慣病予防など、数えきれないほどの「有益な副作用」があります。

そう考えると、NNT「4〜7」は非常に価値のある数字だと言えます。

知っておくべき「限界」と「今後の課題」

私は理学療法士として、科学的根拠を扱う専門家として、良い面だけでなく「限界」もしっかりとお伝えする責任があると思っています。

1. エビデンスの質は「非常に低い〜低い」

この論文の著者らは、GRADE(※エビデンスの質を評価する国際基準)に基づき、今回の結果の信頼性を「非常に低いものから低いものまで」と評価しています。

これは、元となった研究の数が少なかったり、研究デザインに限界があったり(バイアスのリスク)、結果にばらつき(異質性)があったりするためです。

「なんだ、じゃあ意味ないじゃん!」と思うのは早計です。

これは「運動に効果がない」という意味ではなく、「もっと大規模で質の高い研究が必要だ」という科学者からのメッセージなんです。

現時点での証拠はまだ発展途上ですが、その中でも「睡眠の質」や「寝つき」といったポジティブな傾向が見えている、と捉えるのが適切です。

2. 「睡眠時間」自体は変わらなかった?

もう一つ興味深いのは、レビュー対象となった研究の一部では、「睡眠時間」や「睡眠効率(ベッドにいた時間のうち、実際に寝ていた時間の割合)」、「日中の機能」については、統計的に有意な改善が見られなかったと報告されている点です。

これは、「運動をしても、6時間睡眠が8時間睡眠になるわけではないかもしれない」ということを示唆しています。

これも、私の経験と一致する部分があります。

運動を始めたからといって、急に睡眠時間が劇的に伸びたということはありませんでした。

でも、明らかに変わったのは特に「寝ているときの姿勢が楽でよく眠れる」という感覚です。

私の感覚としては、身体がガチガチで固くなっているときより、運動をして身体がほぐれているときの方が結構もよく、睡眠時の姿勢も楽な感覚があります。

運動は、その「質」を高めるサポーターなのだと思います。

【PTケイのQ&A】睡眠と運動のよくある疑問

記事の内容に基づき、読者の皆さんが抱きそうな疑問に、専門家と当事者の両方の視点からお答えします。

まとめ

今回は、運動が睡眠に与える影響について、2017年のシステマティックレビューを基に解説しました。

- 運動は「全体的な睡眠の質」「主観的な満足感」「寝つき(入眠潜時)」を改善する科学的根拠がある。

- その効果は、4〜7人に1人が改善を実感できるレベル(NNT 4〜7)と期待される。

- 一方で、睡眠時間自体を大幅に伸ばす効果は限定的かもしれず、エビデンスの質もまだ発展途上である。

眠れない夜が続くと、「自分だけが取り残された」ような孤独感に襲われることがあります。

でも、科学は「運動」という、誰にでもできるシンプルな行動が、その苦しみを和らげる可能性があることを示してくれています。

この記事を読んで、「私にもできるかも」と少しでも思えたなら、まずは明日、いつもの通勤路を少しだけ早歩きしてみませんか?

あるいは、お風呂上がりに5分だけ、深く呼吸しながらストレッチをしてみませんか?

その小さな一歩が、あなたの「よく眠れた朝」につながることを、私は理学療法士として、そして同じ痛みを経験した仲間として、心から願っています。

参考文献 (References)

Kelly GA, Kelly KS. Exercise and sleep: a systematic review of previous meta-analyses. J Evid Based Med. 2017;10(1):26-36. doi:10.1111/jebm.12236

注意喚起 (Disclaimer)

本記事は、運動と睡眠に関する情報提供を目的としており、医学的アドバイスを提供するものではありません。症状の診断や治療については、必ず専門の医療機関にご相談ください。