Aさん

Aさん「PTケイさん、こんにちは。最近、すごく悩んでいることがあって…。やらなきゃいけないことはたくさんあるのに、何から手をつけていいか全くわからないんです。」

「Aさん、こんにちは。お話しいただきありがとうございます。そのお気持ち、よくわかりますよ。」

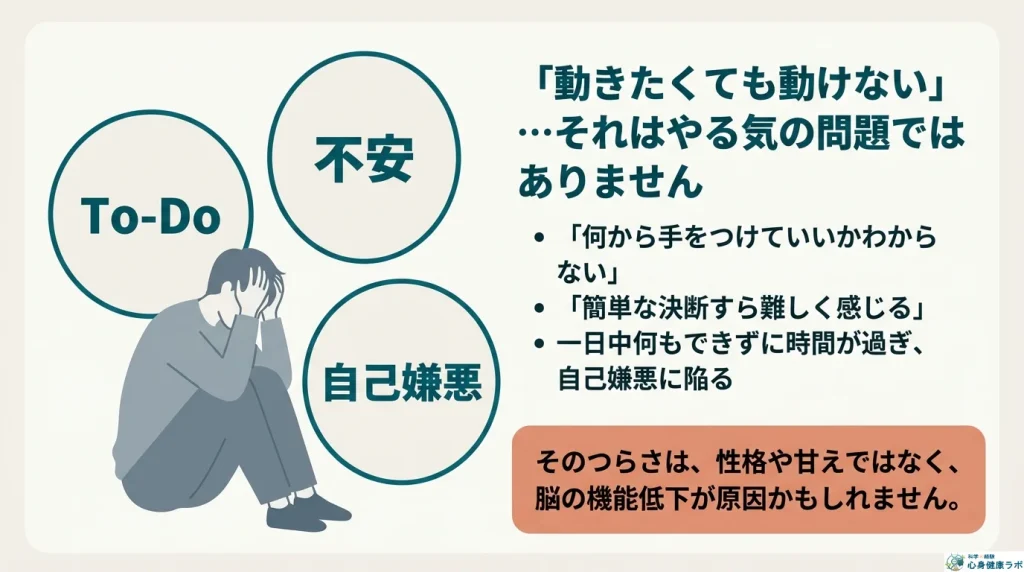

「頭の中がいつもごちゃごちゃで、簡単な決断すらできないんです。結局、一日中何もできずに時間が過ぎてしまって、『自分はなんてダメなんだろう』って自己嫌悪に陥ってしまいます…。」

「そうでしたか…。その『動きたくても動けない』もどかしさ、そしてご自身を責めてしまうつらさ、痛いほどわかります。実は私自身もうつ病やパニック障害、ベーチェット病と共に歩んできた当事者なんです。」

「え、そうなんですか!?」

「はい。だからこそ、Aさんが感じているのは単なる『気分の問題』や『やる気のなさ』ではないと、強くお伝えしたいです。

近年の研究では、

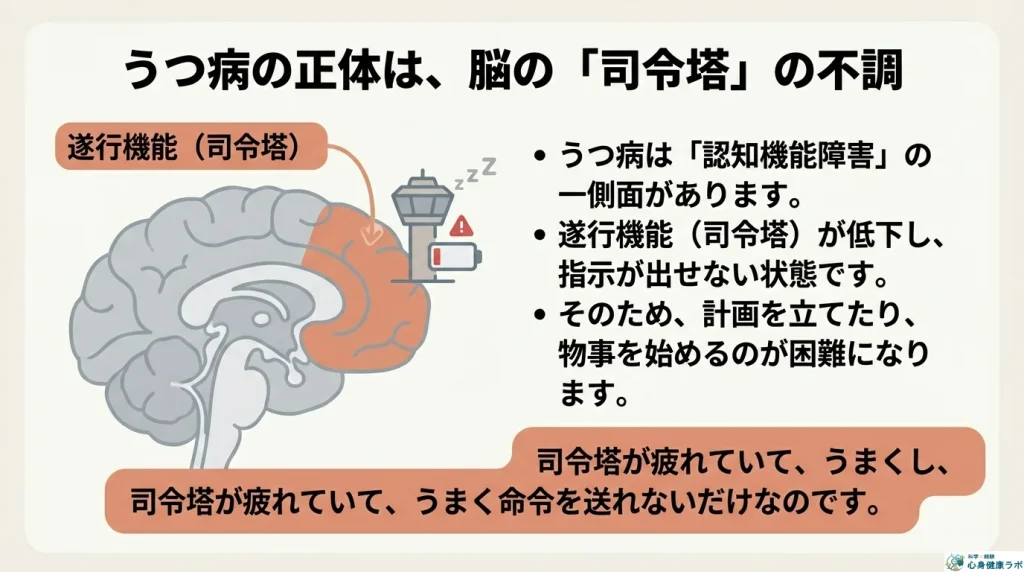

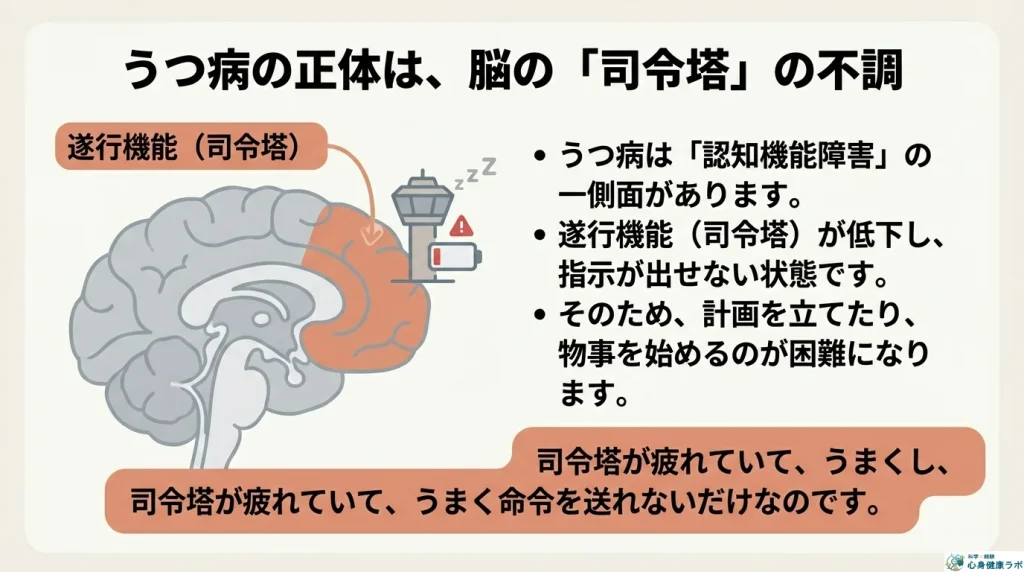

うつ病は脳の『遂行機能』という、いわば司令塔の役割を担う機能が低下する『認知機能障害』であるという側面が注目されているんですよ。」

「認知機能…障害?」

「そうです。頭がうまく働かず、行動の計画を立てたり、物事を始めたりするのが難しくなる状態です。

今回の記事では、この『遂行機能の低下』という問題に対して、『Getting Things Done(GTD)』という思考整理術がどのように役立つ可能性があるのか、複数の研究レビューを元に、誰にでもわかりやすく解説していきますね。」

「思考整理術…。なんだか、私でも何か変われるヒントが見つかるかもしれないですね。」

「ええ、きっと見つかりますよ。この記事を読めば、Aさんの『動けない』がなぜ起こるのか、そしてその状況を少しでも改善するための具体的なヒントが得られるはずです。一緒に見ていきましょう。」

この記事でわかること(1分で解説)

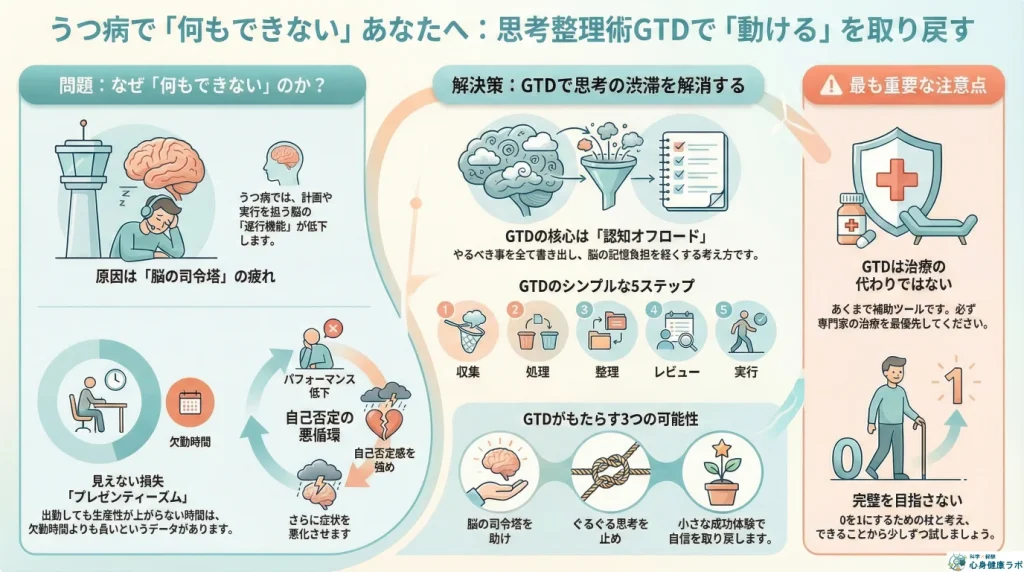

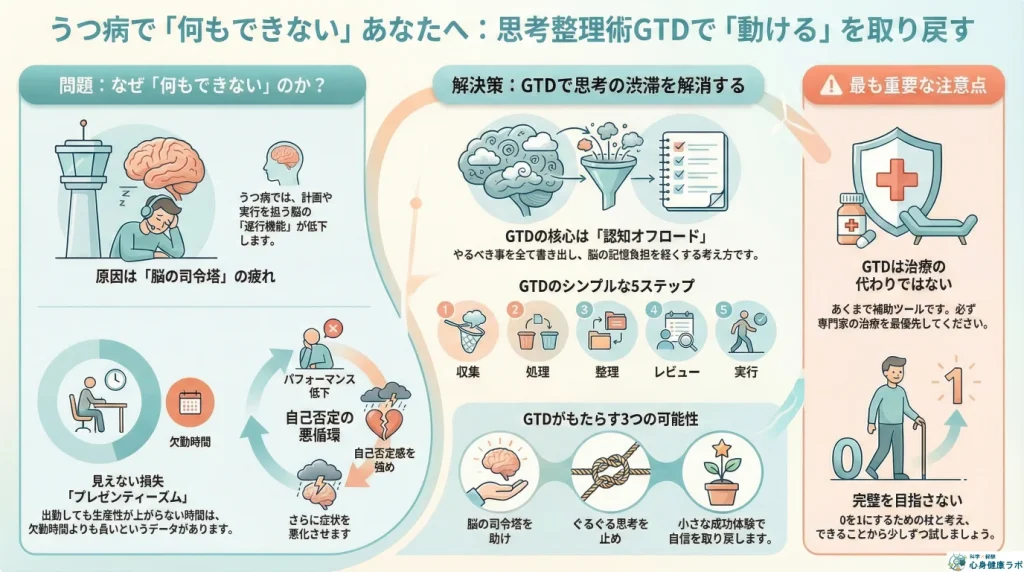

- うつ病で「動けない」のは、気分の問題だけでなく、脳の「遂行機能」が低下しているから。

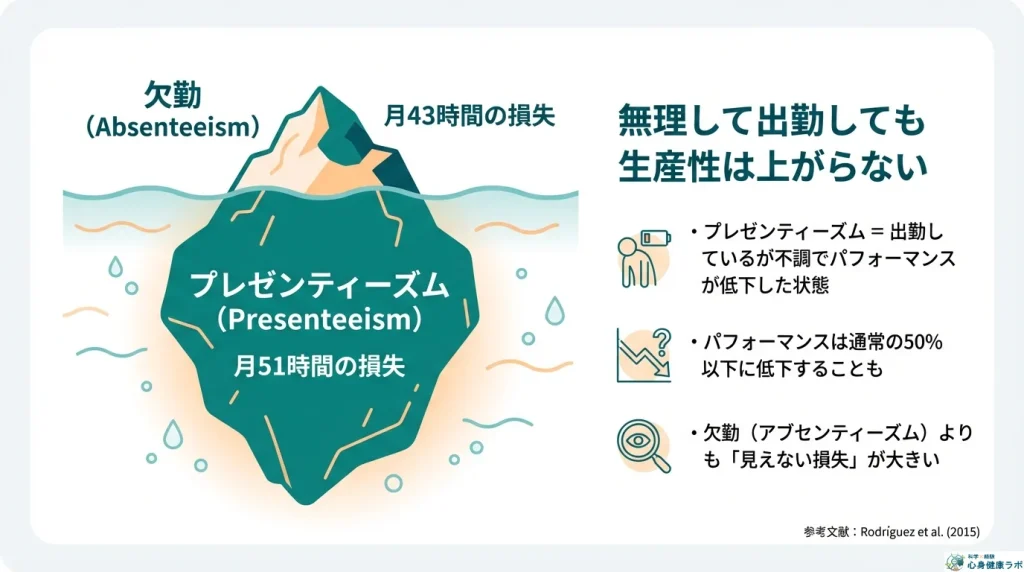

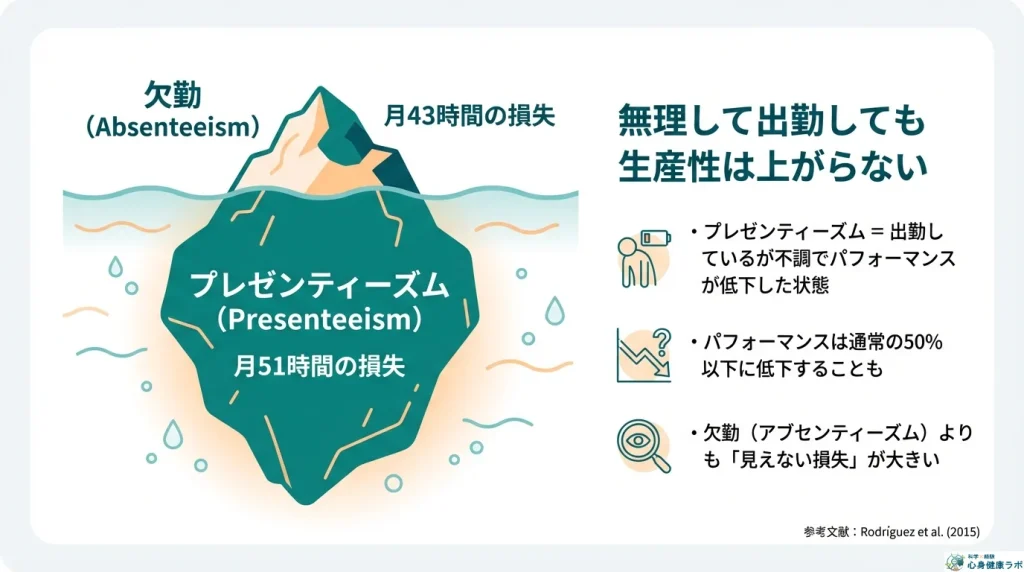

- うつ病による生産性の低下は、目に見える欠勤(アブセンティーズム)以上に、出勤してもパフォーマンスが上がらない「プレゼンティーズム」が深刻。

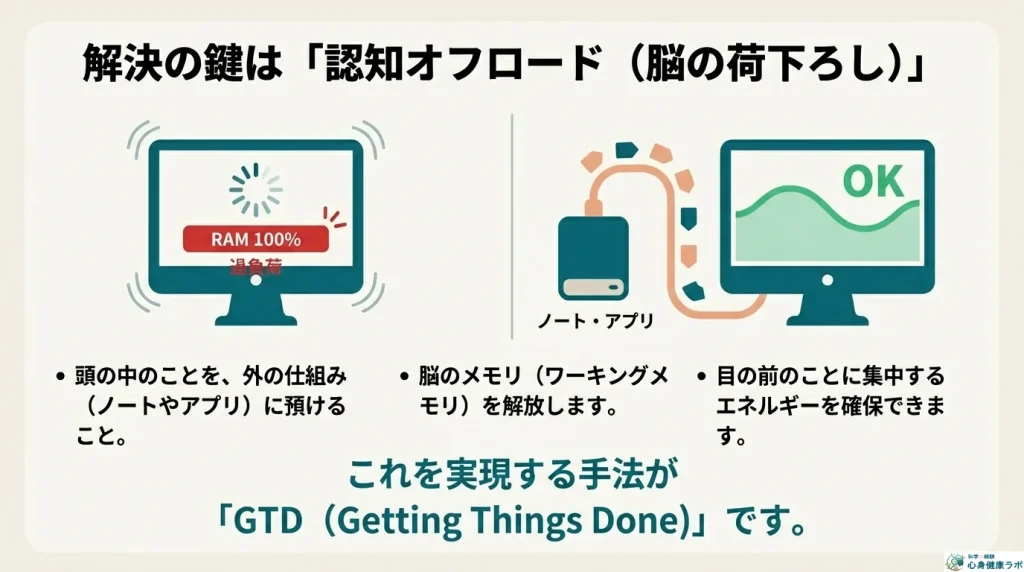

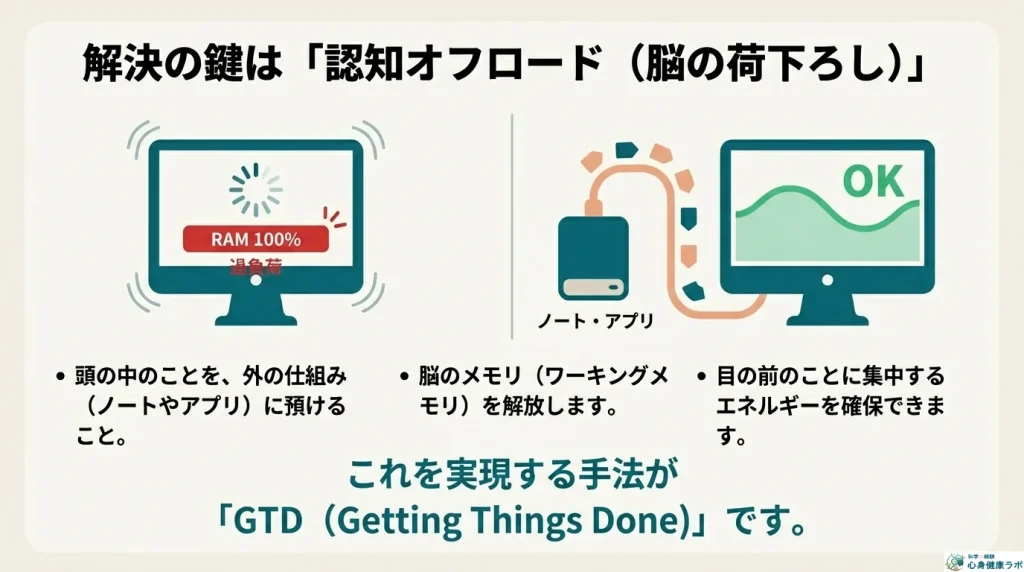

- 思考整理術「GTD」は、頭の中のゴチャゴチャを外に出す(認知オフロード)ことで、脳の負担を減らす仕組み。

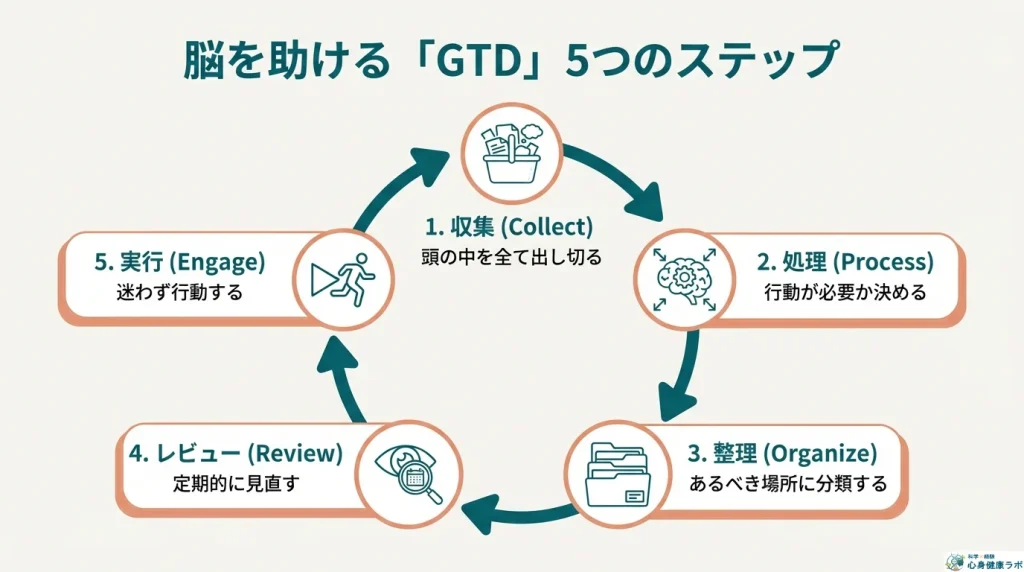

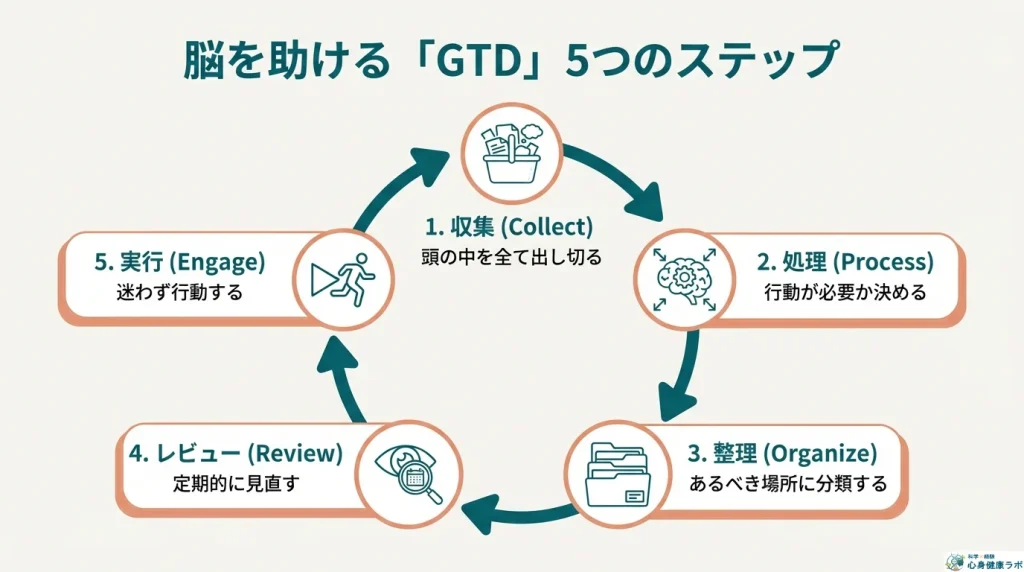

- GTDの5つのステップは、うつ病の「タスク開始困難」や「ぐるぐる思考(反芻思考)」を軽減する可能性がある。

- GTDは、小さな成功体験を積み重ね、「自分にもできる」というコントロール感覚を取り戻す手助けになるかもしれない。

研究紹介:うつ病とGTDの可能性を探る

今回ご紹介するのは、特定の単一の研究論文ではなく、うつ病がもたらす機能障害に関する複数の定量的エビデンスと、デイビッド・アレン氏が提唱したワークフロー管理手法「Getting Things Done(GTD)」の認知科学的原理を結びつけ、その応用可能性を探った理論的考察です。この考察は、うつ病による生産性低下という深刻な問題に対し、GTDが非薬物的な補完的介入としてどのように機能しうるか、その理論的基盤を構築しようと試みています。

遂行機能(Executive Functions)

目的を持った一連の行動を効果的に行うために必要な、脳の高次な認知機能のこと。計画を立てる、注意を維持・集中する、複数の情報を同時に処理する(ワーキングメモリ)、行動を抑制・開始する、といった能力が含まれます。前頭前野がその中心的な役割を担っているとされています。

今回わかった重要ポイント3選

1. なぜうつ病だと「動けない」?見過ごされる生産性低下の実態

うつ病のつらさは、気分の落ち込みだけではありません。

仕事や家事、社会生活全般にわたる「機能低下」こそが、患者さんを最も苦しめる要因の一つです。この機能低下は、主に2つの側面から評価されます。

見えない損失「プレゼンティーズム」の深刻さ

一つは「アブセンティーズム」、つまり会社を休んでしまう「欠勤」です。

そしてもう一つ、より深刻で見過ごされがちなのが「プレゼンティーズム」です。

プレゼンティーズム(Presenteeism)

出勤はしているものの、心身の不調が原因で、本来発揮されるべきパフォーマンスが低下している状態のこと。

ある研究(コロンビアのうつ病患者107名を対象)では、衝撃的なデータが報告されています。

- アブセンティーズム(欠勤)による損失時間:月平均 43時間

- プレゼンティーズムによる損失時間 :月平均 51時間

驚くべきことに、休んでいる時間よりも、出勤しているにも関わらず生産性が上がらない時間の方が長いのです。

さらに、患者の半数は、自身の仕事のパフォーマンスが「通常の50%以下」だと感じていました。

これは、多くの人が「休んではいけない」という責任感や経済的な理由から無理をして出勤し、しかし集中力の低下や疲労感によって本来の力を全く発揮できずにいる、という過酷な現実を示しています。

無理して出勤している方も多くいるということですね。

収入を確保する必要があるので、できるだけ会社に行こうとする気持ちはいたいほど分かります。

負のフィードバックループ

このプレゼンティーズムの状態は、「期待に応えられない」「仕事が進まない」という失敗体験の連続につながります。

その結果、うつ病に特徴的な「自分はダメだ」という自己否定感や罪悪感が強まり、症状がさらに悪化。

そして、パフォーマンスがもっと低下するという、まさに「負のフィードバックループ」に陥ってしまうのです。

実際に私もこの気持ちになったことがあります。以前の自分や同僚との比較。そういった考えが良くないことがわかっていても、失敗体験が続くことで徐々に不安が増していく事がありました。

インタラクティブアプリ:あなたの「見えない損失」を可視化しよう

プレゼンティーズムは、目に見えにくいからこそ厄介です。あなたの月間総労働時間と、心身の不調によるパフォーマンスの低下率をスライダーで設定して、どれだけの時間が実質的に失われているかを視覚的に確認してみましょう。

2. 思考の渋滞を解消する「GTD」5つの魔法のステップ

では、このような脳の機能低下による「動けない」状態に対し、GTDはどのようにアプローチするのでしょうか。

GTDの核心は「認知オフロード」という考え方にあります。

認知オフロード(Cognitive Offloading)

覚えておかなければならないことや、考えなければならないことを、脳の外にある信頼できるシステム(ノート、アプリなど)に完全に委ねること。これにより、脳のワーキングメモリ(作業記憶)の負担を減らし、目の前のことに集中するための認知資源を確保する。

例えるなら、PCのメモリがいっぱいになって動きが遅くなっているときに、不要なデータを外付けハードディスクに移して、PCの動作を軽くするようなイメージです。

GTDは、この「認知オフロード」を実践するための、具体的な5つのステップを提示しています。

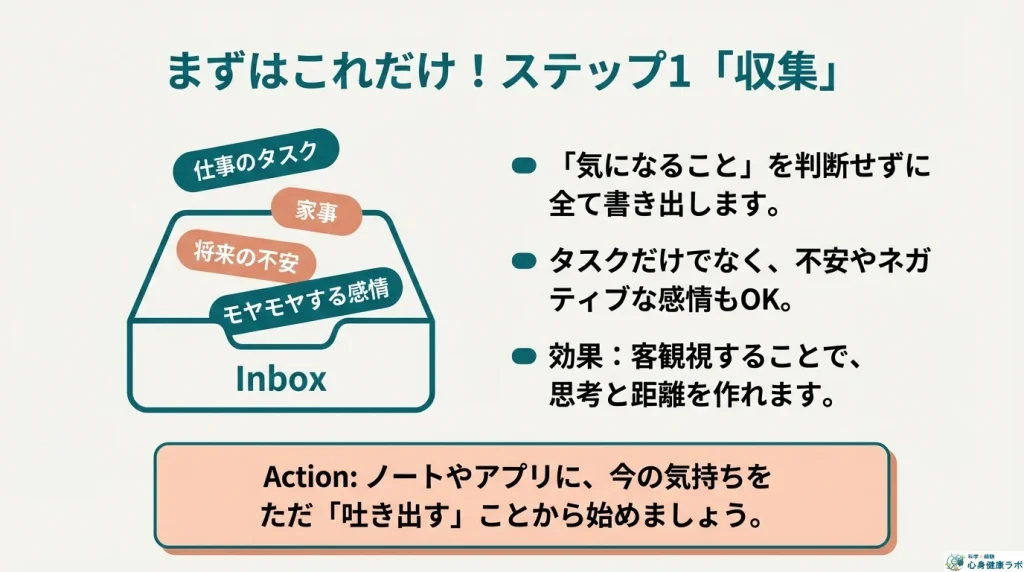

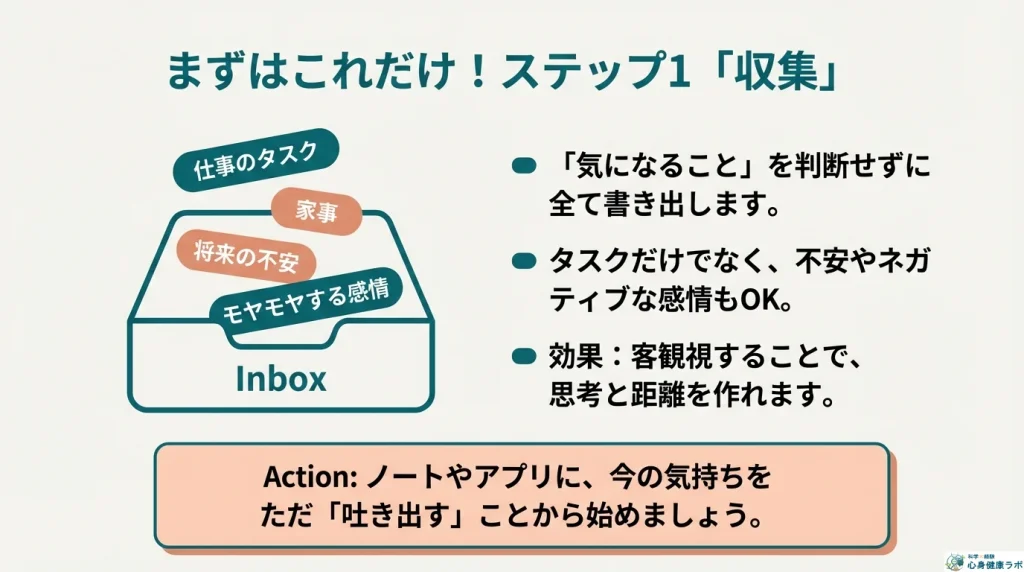

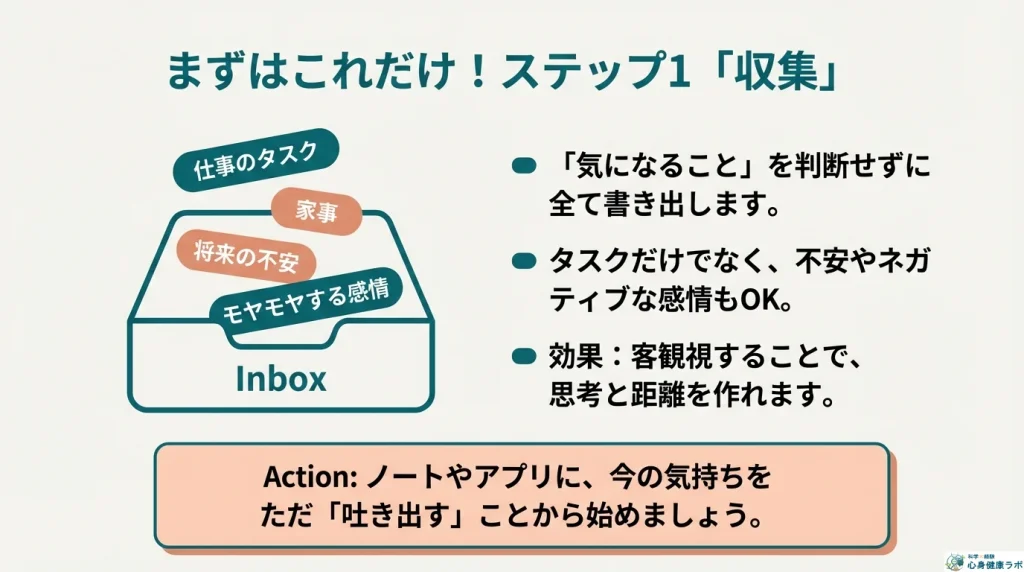

頭の中にある「気になること」を、大小問わず、判断せずにすべて書き出します。

- 「仕事の〇〇を終わらせる」

- 「子供の予防接種を予約する」

- 「なんで自分はダメなんだろう…」

- 「いつか旅行に行きたいな」

このような思考の断片を、ノートやアプリなどの「受信箱(Inbox)」にすべて吐き出すのです。

これは、うつ病のつらい症状である「反芻思考(ぐるぐる思考)」に対する強力な介入となり得ます。

ネガティブな思考を頭から追い出し、客観的に眺めることで、思考との間に距離を作ることができます。

受信箱に集めた項目を一つずつ見て、「これは何か?」「行動する必要があるか?」を判断します。

- 行動が不要なもの → 捨てる or 参考資料として保管 or 「いつかやるリスト」へ

- 行動が必要なもの → 次のステップへ

そして、行動が必要なものに対して、「次に取るべき具体的な行動(Next Action)」を定義します。

「学会発表の準備」という漠然としたタスクは、「関連論文を3つダウンロードする」という具体的で小さな行動に分解します。

この「具体化」が、「何から手をつけていいかわからない」というタスク開始困難の壁を低くする鍵となります。

「処理」で決めた「次の行動」を、適切な場所に整理します。

- 日時が決まっていること → カレンダーへ

- 誰かに任せること → 連絡待ちリストへ

- PCの前でできること → 「@PC」リストへ

- 外出先でできること → 「@外出時」リストへ

このように状況(コンテキスト)別にリストを分けることで、「今、ここで何ができるか?」を考える際の意思決定の負担を劇的に減らすことができます。

システムが信頼できるものであり続けるために、定期的な見直しを行います。

特に「週次レビュー」は重要で、すべてのリストを最新の状態にし、自分の目標や価値観と日々の行動が一致しているかを確認します。

このプロセスは、うつ病で失われがちな「目的意識」や「意味感覚」を取り戻す助けとなります。

その時の状況、時間、エネルギー、優先順位を考慮して、整理されたリストの中から最適な行動を選んで実行します。ここまでのステップがしっかりできていれば、「何をすべきか」で悩む必要はなく、行動そのものに集中することができます。

3. GTDがうつ病の脳に効くかもしれない3つの理由

このGTDの仕組みが、なぜうつ病の認知機能障害に対して有効な可能性があるのでしょうか。

その理論的な理由を3つにまとめて解説します。

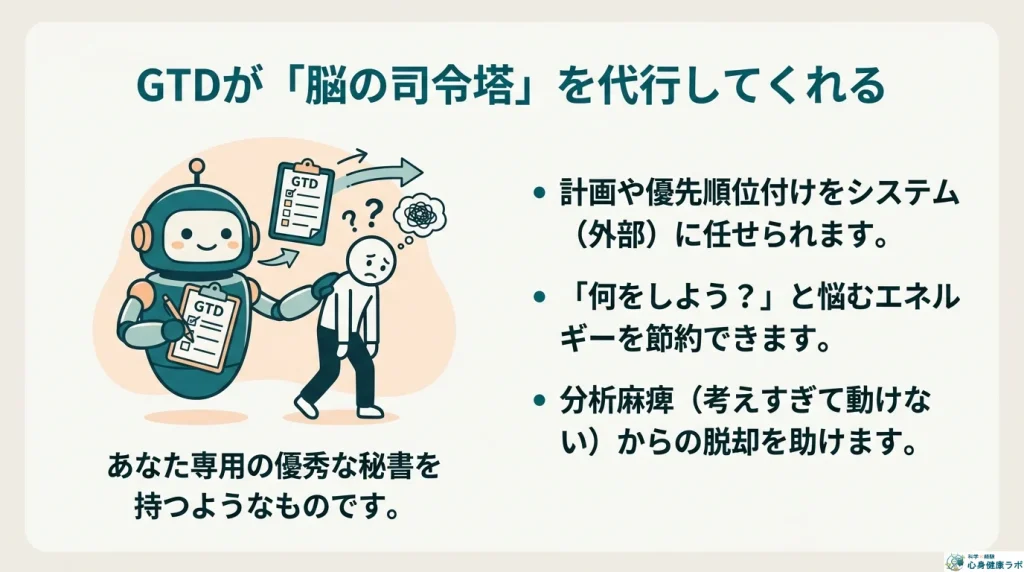

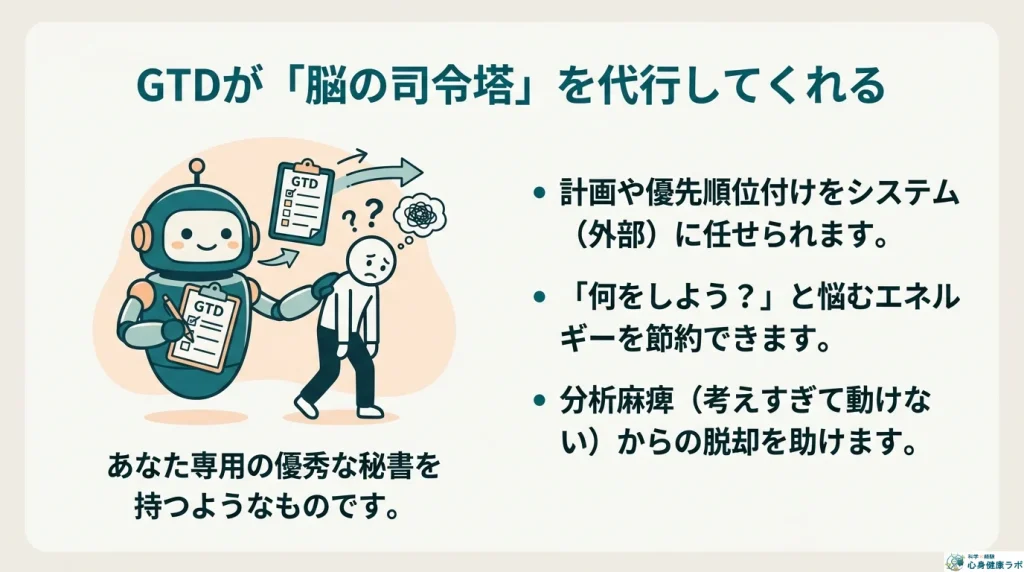

理由1:遂行機能の「外部サポーター」になる

うつ病によって低下した脳の司令塔、つまり「遂行機能」の役割を、GTDのシステムが肩代わりしてくれます。

- 計画すること → 「処理」「整理」ステップがサポート

- 優先順位をつけること → 「レビュー」「実行」ステップがサポート

- 行動を始めること → 「次の具体的な行動」がサポート

まるで、優秀な秘書を雇うかのように、GTDという外部システムがあなたの行動をナビゲートしてくれるのです。

これにより、「圧倒されて動けない」という「分析麻痺」の状態から抜け出す手助けとなります。

これは、心理療法の一つである「行動活性化療法」(達成可能な小さなステップから行動を始め、気分の改善を図る治療法)の原理とも非常に似ています。

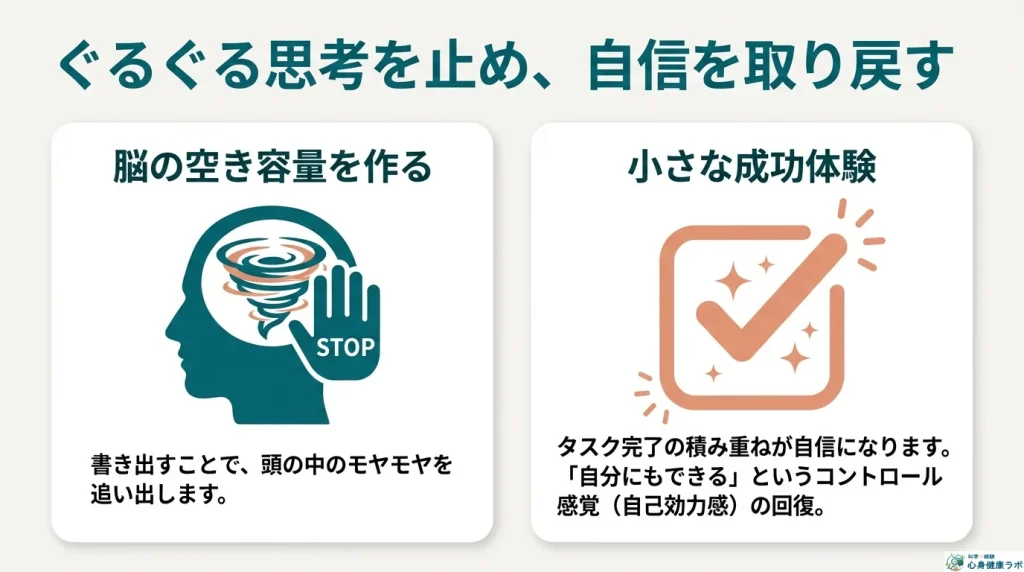

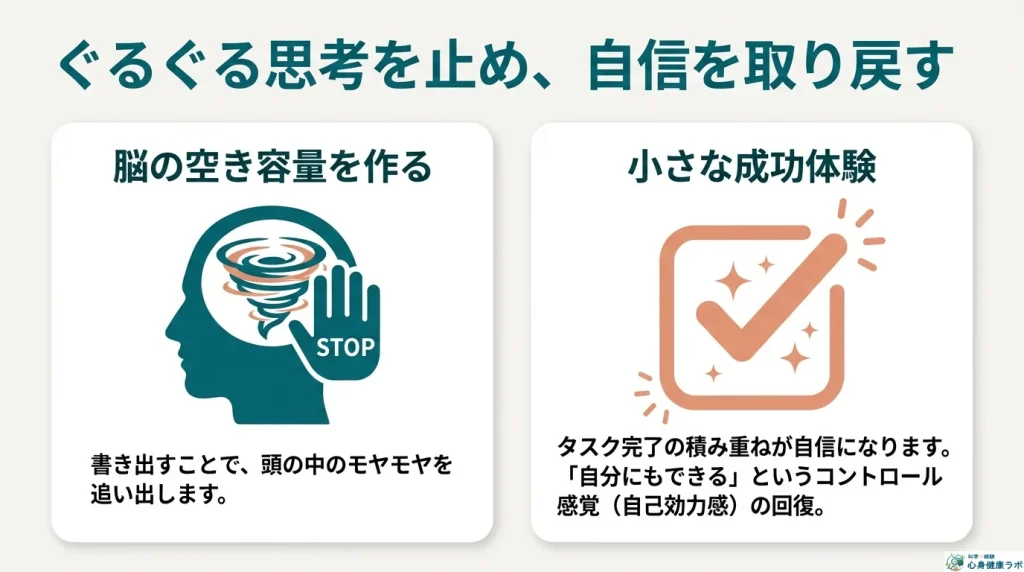

理由2:つらい「ぐるぐる思考(反芻思考)」を止める

うつ病のとき、頭の中はネガティブな思考でいっぱいです。「収集」のステップでこれらの思考をすべて書き出すことは、思考を客観視し、頭の中から追い出す効果があります。

「信頼できるシステムに預けたから、今は考えなくても大丈夫」

この安心感が、ワーキングメモリを占拠していた反芻思考からあなたを解放し、目の前のことに集中するための「心の余白」を生み出します。

これは、思考との関わり方を変える心理療法(アクセプタンス&コミットメント・セラピーなど)の技法とも共通する点です。

アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)

心理療法の一種で、「第三世代の認知行動療法」とも呼ばれます。

このセラピーは、不安や抑うつ、ネガティブな思考といった、つらい内的体験を無理やり消したり変えたりすることを目指しません。そうした体験をあるがままに受け入れる(アクセプタンス)スキルを学びながら、自分が人生で大切にしたい価値観(バリュー)を明確にし、その価値観に沿った行動を積極的に選択していく(コミットメント)ことを支援します。

目的は、心理的な柔軟性を高め、苦痛を抱えながらも豊かで意味のある人生を送れるようになることです。

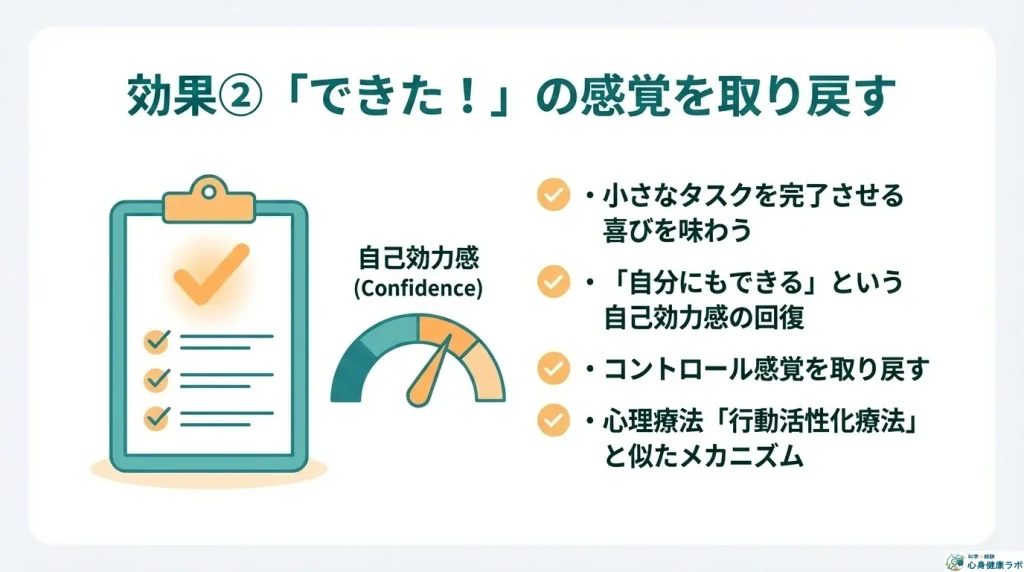

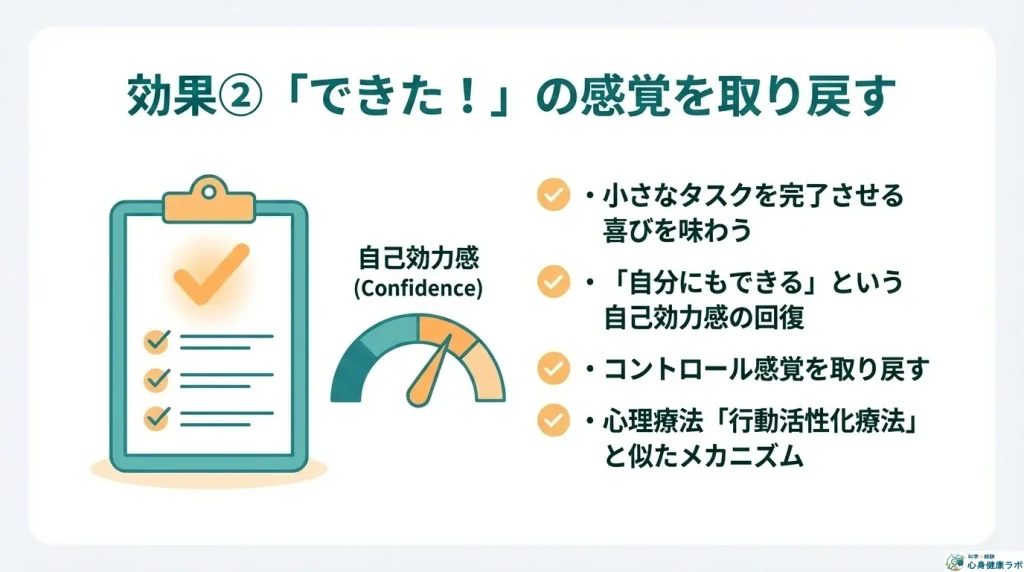

理由3:小さな成功体験で「できる感覚」を取り戻す

うつ病は、「自分には何もコントロールできない」という深い無力感を伴います。

GTDを実践すると、「ゴミを出す」「メールを1通返す」といった、どんなに小さなタスクでも「定義→実行→完了」というサイクルを繰り返すことになります。

この小さな成功体験の積み重ねが重要です。

チェックリストにチェックを入れるたびに、それは「自分は物事を成し遂げられる」という「達成経験」になります。この経験が、心理学でいう「自己効力感」(自分ならできる、という自信)を育み、失われたコントロール感覚を少しずつ取り戻していくための、確かな足がかりとなるのです。

[読者の学びを促進するQ&A]

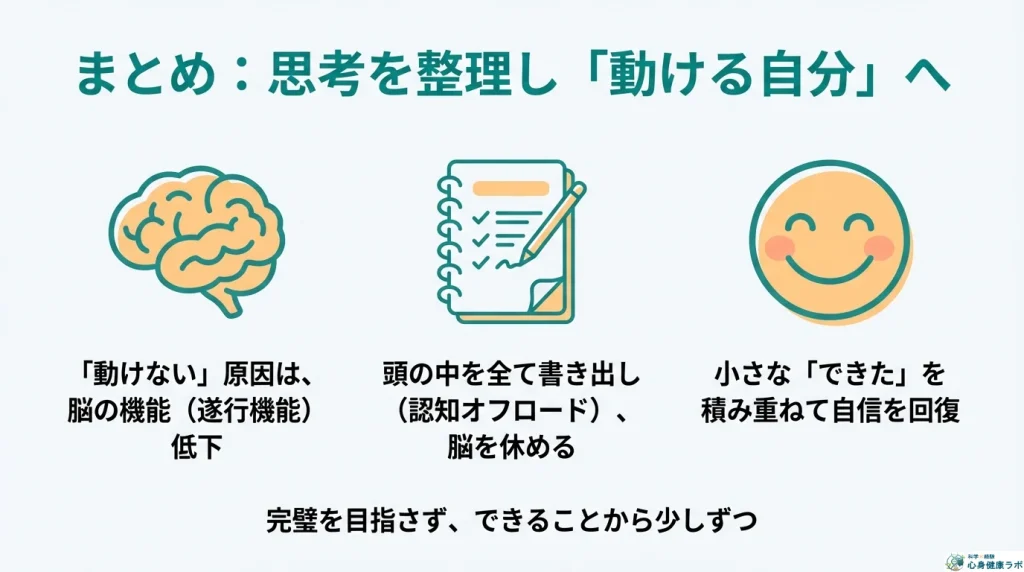

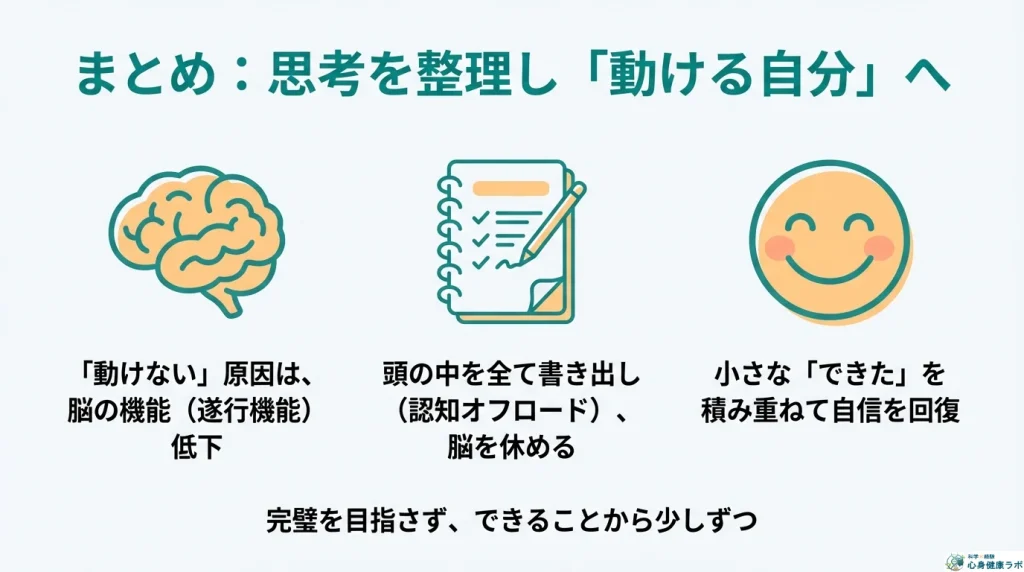

まとめ

今回は、うつ病による「動けない」という機能障害に対して、思考整理術「GTD」がどのように役立つ可能性があるかを、理論的な側面から解説しました。

うつ病とGTD:思考を整理し、「動ける」を取り戻す

ポイント1:うつ病の問題は「遂行機能障害」

- 気分だけでなく、脳の司令塔機能が低下。

- 「プレゼンティーズム」による見えない生産性低下が深刻。

ポイント2:GTDの核心は「認知オフロード」

- 頭の中のゴチャゴチャを「信頼できる外部システム」に移す。

- 脳のメモリを解放し、目の前のことに集中しやすくする。

ポイント3:GTDがもたらす3つの可能性

- ① 遂行機能の「外部サポーター」になる。

- ② つらい「ぐるぐる思考」を止める手助けになる。

- ③ 小さな成功体験で「できる感覚」を取り戻す。

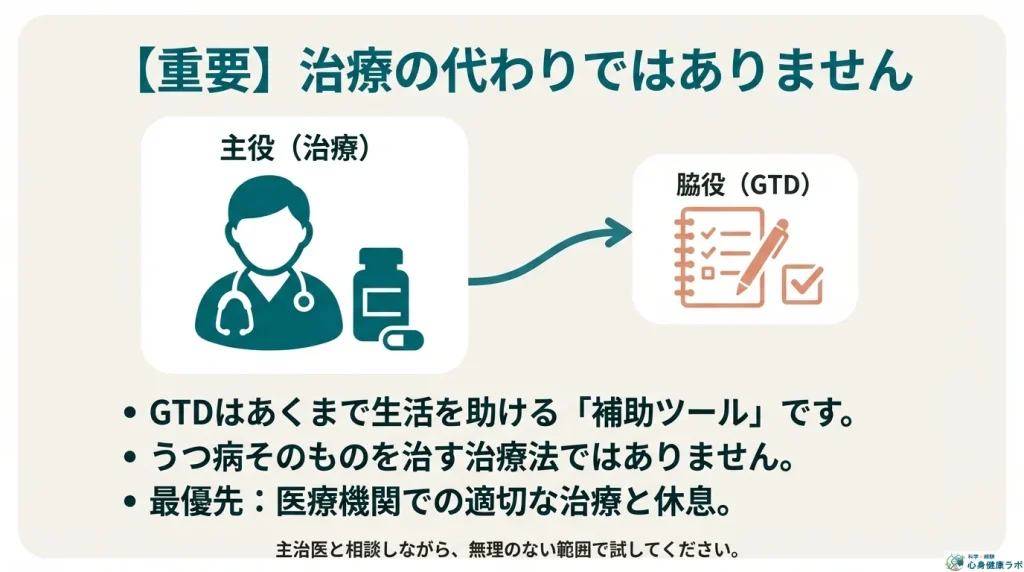

注意点:治療の代替ではない!

- あくまで補助的なツール。専門家の治療が最優先。

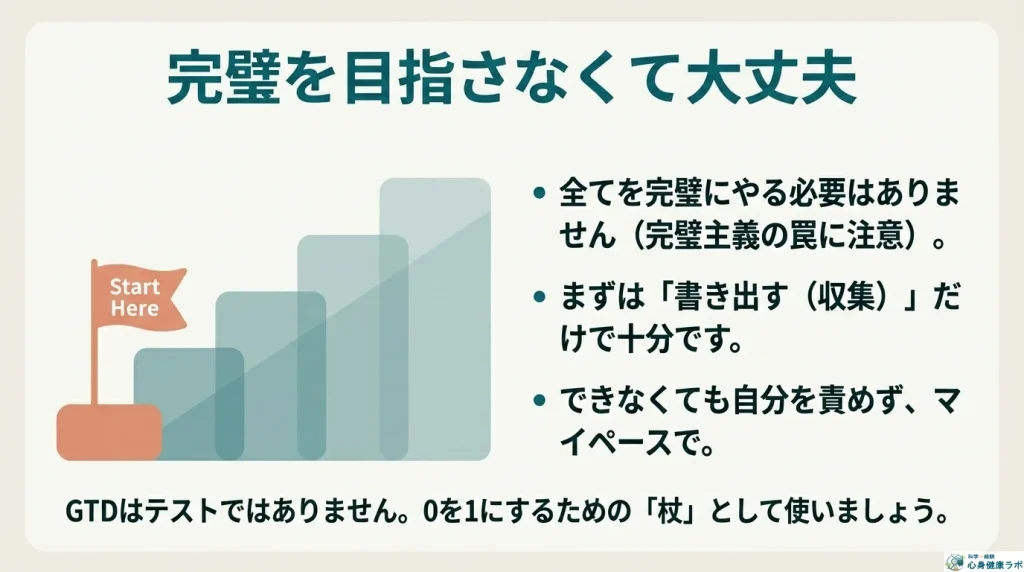

- 完璧主義に陥らず、できることから少しずつ。

GTDは、うつ病に苦しむ私たちにとって、混沌とした思考に秩序をもたらし、失われたコントロール感覚を取り戻すための一つの希望の光となるかもしれません。

しかし、その有効性や安全性はまだ科学的に証明されたわけではない、ということも忘れてはなりません。

もしあなたが「試してみたい」と感じたら、完璧を目指さず、まずは「頭の中を書き出す」ことだけから始めてみてください。その小さな一歩が、あなたの「動けない」毎日を少しずつ変えていくきっかけになることを、心から願っています。

参考文献

本記事は、うつ病の機能障害に関する複数の研究レビューと、Getting Things Done (GTD) 方法論の認知科学的原理を結びつけた理論的考察を参考に、PTケイの視点から再構成したものです。

- Rodríguez, J., Rincón, C. J., & Useche, B. (2015). The costs of depression in Colombia: a modeling study. Revista Colombiana de Psiquiatría, 44(4), 204-211.

- Mall, S., Lund, C., & Vilagut, G. (2014). Days out of role due to mental and physical illness in the South African stress and health study. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 49(7), 1147-1156.

- Allen, D. (2015). Getting things done: The art of stress-free productivity. Penguin.

健康・医学関連情報の注意喚起

本記事は、うつ病における思考整理に関する一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の医学的アドバイスを提供するものではありません。

うつ病などの診断や治療については、必ず医療従事者にご相談ください。